ОРФЕЙ

ОРФЕЙ (Ορφεύς), в греческой мифологии сын фракийского речного бога Эагра (вариант: Аполлона, Clem. Rom. Horn. V 15) и музы Каллиопы (Apollod. I 3, 2). О. славился как певец и музыкант, наделённый магической силой искусства, которой покорялись не только люди, но и боги, и даже природа. Он участвует в походе аргонавтов, игрой на форминге и молитвами усмиряя волны и помогая гребцам корабля «Арго» (Diod. 43,1; 48,6). Его музыка успокаивает гнев мощного Идаса (Apollod. Rhod. I 492—515). О. женат на Эвридике и, когда она внезапно умерла от укуса змеи, отправляется за ней в царство мёртвых. Пёс аида Кербер, эринии, Персефона и Аид покорены игрой О. Аид обещает О. вернуть Эвридику на землю, если он исполнит его просьбу — не взглянет на свою жену, прежде чем войдёт в свой дом. Счастливый О. возвращается с женой, но нарушает запрет, обернувшись к жене, которая тут же исчезает в царстве смерти (Ovid. Met. X 1 — 63).

ОРФЕЙ (Ορφεύς), в греческой мифологии сын фракийского речного бога Эагра (вариант: Аполлона, Clem. Rom. Horn. V 15) и музы Каллиопы (Apollod. I 3, 2). О. славился как певец и музыкант, наделённый магической силой искусства, которой покорялись не только люди, но и боги, и даже природа. Он участвует в походе аргонавтов, игрой на форминге и молитвами усмиряя волны и помогая гребцам корабля «Арго» (Diod. 43,1; 48,6). Его музыка успокаивает гнев мощного Идаса (Apollod. Rhod. I 492—515). О. женат на Эвридике и, когда она внезапно умерла от укуса змеи, отправляется за ней в царство мёртвых. Пёс аида Кербер, эринии, Персефона и Аид покорены игрой О. Аид обещает О. вернуть Эвридику на землю, если он исполнит его просьбу — не взглянет на свою жену, прежде чем войдёт в свой дом. Счастливый О. возвращается с женой, но нарушает запрет, обернувшись к жене, которая тут же исчезает в царстве смерти (Ovid. Met. X 1 — 63).О. не почитал Диониса, считая величайшим богом Гелиоса и называя его Аполлоном. Разгневанный Дионис наслал на О. менад. Они растерзали О., разбросав повсюду части его тела, собранные и погребённые затем музами (Ps.-Eratosth. 24). Смерть О., погибшего от дикого неистовства вакханок, оплакивали птицы, звери, леса, камни, деревья, очарованные его музыкой. Голова его по реке Гебр плывёт к острову Лесбос, где её принимает Аполлон. Тень О. спускается в аид, где соединяется с Эвридикой (Ovid. Met. XI 1—66). На Лесбосе голова О. пророчествовала и творила чудеса (Orph. Vit. i'rg. 115, 118—119). По версии, изложенной Овидием (Ovid. Met. XI 67 — 84), вакханки растерзали О. и были за это наказаны Дионисом: превращены в дубовые деревья.

В мифах об О. объединяется целый ряд древних мотивов (ср. волшебное воздействие музыки О. и миф об Амфионе, нисхождении О. в аид и миф о Геракле в аиде, гибель О. от рук вакханок и растерзание Загрея). О. близок музам (Eur. Rhes. 943), он брат певца Лина (Apollod. I 3, 2). О.— учредитель вакхических оргий (Eur. Hippol. 953) и древних религиозных обрядов (Aristoph. Ran. 1032). Он посвящен в Самофракийские мистерии (Diod. 43, 1). С именем О. связана система религиозно-философских взглядов (орфизм), возникшая на основе аполлоно-дионисовского синтеза в 6 в. до н. э. в Аттике.

Лит.: Kern О., Orpheus, В., 1920; Norden Ed., Orpheus und Eurydice, «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philosophische-Historische Klasse», 1934, S. 626 — 683; Linforth I. M., The arts of Orpheus, Berkeley, 1941. А. Ф. Лосев.

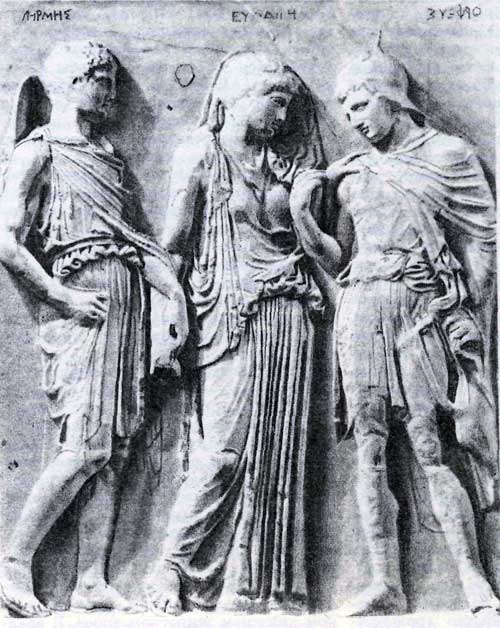

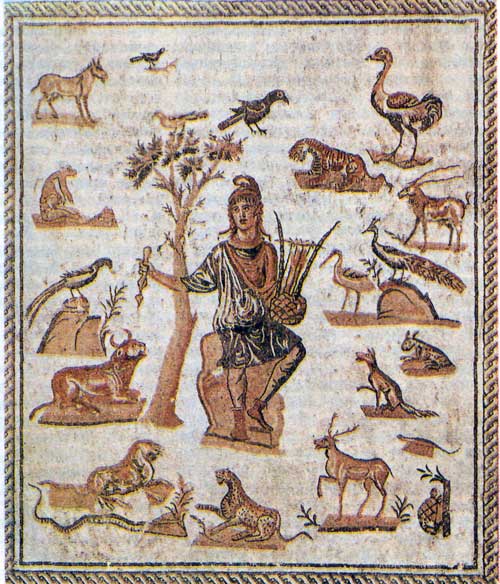

В античном искусстве Орфей изображался безбородым, в лёгкой хламиде; О.-фракиец — в высоких кожаных сапогах, с 4 в. до н. э. известны изображения О. в хитоне и фригийском колпаке. Одно из древнейших сохранившихся изображений О. как участника похода аргонавтов — рельеф метопы сокровищницы сикион-цев в Дельфах. В раннехристианском искусстве мифологический образ О. связан с иконографией «доброго пастыря» (О. отождествляется с Христом). В 15—19 вв. различные сюжеты мифа использовали Дж. Беллини, Ф. Косса, Б. Кардуччи, Дж. Б. Тьепо-ло, П. П. Рубенс, Джулио Романо, Я. Тинторетто, Доменикино, А. Панова, О. Роден и др. В европейской литературе 20—40-х гг. 20 в. тему «О. и Эвридика» разрабатывали Р. М. Рильке, Ж. Ануй, И. Голь, П. Ж. Жув, А. Жид и др. В русской поэзии нач. 20 в. мотивы мифа об О. нашли отражение в творчестве О. Мандельштама, М. Цветаевой.

рис. Гермес, Эвридика и Орфей. Римская мраморная копия. С греческого оригинала скульптора Каллимаха (420—410 до н. э.). Неаполь. Национальный музей.

рис. Орфей, играющий на лире. Мозаика 3 в. Палермо, Национальный музей.

рис. Орфей, играющий на лире. Мозаика 3 в. Палермо, Национальный музей.