ИУДАИСТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ

ИУДАИСТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ, мифологические представления, распространённые среди приверженцев иудаизма, сложившегося в общих чертах как монотеистическая религия Яхве в 1-м тыс. до н. э. у древних евреев. И. м. преемственно связана с западно-семитской мифологией и на ранней стадии представляла собой переработку её в духе поступательно крепнувшей монотеистической тенденции; в различные периоды И. м. испытывала влияние египетской, шумеро-аккадской и особенно иранской (в частности, зороастрийской) мифологий, а позднее — синкретистско-гностической мистики.

ИУДАИСТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ, мифологические представления, распространённые среди приверженцев иудаизма, сложившегося в общих чертах как монотеистическая религия Яхве в 1-м тыс. до н. э. у древних евреев. И. м. преемственно связана с западно-семитской мифологией и на ранней стадии представляла собой переработку её в духе поступательно крепнувшей монотеистической тенденции; в различные периоды И. м. испытывала влияние египетской, шумеро-аккадской и особенно иранской (в частности, зороастрийской) мифологий, а позднее — синкретистско-гностической мистики.Центральный цикл источников для ранней И. м. — библейские тексты (ветхозаветные), возникавшие на протяжении более чем тысячелетия (от 13—12 до 2 вв. до н. э.) и впитавшие в себя тексты самого разного характера (в том числе и фольклорного происхождения): мифы, древние народные предания, фрагменты хроник, исторические документы, законодательные памятники, ритуальные предписания, победные, свадебные и другие ритуальные песнопения, сочинения религиозно-философского характера и т. д., собранные и обработанные в религиозном духе еврейскими компиляторами в довольно поздний период. Сохранив многочисленные реликты разных эпох, Библия отразила наряду с собственно И. м. более ранние религиозно-мифологические представления древних евреев и сопредельных народов. Всё это явилось причиной того, что нередко мифы и исторические предания представлены в Библии не одной, а несколькими (иногда взаимоисключающими и содержащими разные концепции мировосприятия) версиями.

Иудейский (ветхозаветный) канон делится, согласно традиции, на три части. 1. Тора («Закон»), или «Пятикнижие Моисея» (позднее было приписано Моисею): книги Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие; 2. «Пророки», куда входят т. н. исторические книги: Иисуса Навина, Судей, 1—4-я книги Царств (1 — 2-я книги Самуила и 1 — 2-я книги Царей), излагающие историю Палестины по начало 6 в. до н. э., и сборники речей «больших» пророков — Исайи, Иеремии, Иезекииля (в православном и католическом каноне Библии также и книга Даниила) и двенадцати «малых» пророков; 3. «Писания», к которым относятся Псалмы

Иудейский (ветхозаветный) канон делится, согласно традиции, на три части. 1. Тора («Закон»), или «Пятикнижие Моисея» (позднее было приписано Моисею): книги Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие; 2. «Пророки», куда входят т. н. исторические книги: Иисуса Навина, Судей, 1—4-я книги Царств (1 — 2-я книги Самуила и 1 — 2-я книги Царей), излагающие историю Палестины по начало 6 в. до н. э., и сборники речей «больших» пророков — Исайи, Иеремии, Иезекииля (в православном и католическом каноне Библии также и книга Даниила) и двенадцати «малых» пророков; 3. «Писания», к которым относятся Псалмы  (Псалтирь), Притчи Соломона, книга Иова и т. н. Плач Иеремии, сборник свадебной лирики Песнь песней, 1 — 2-я книги Хроник (1 — 2-й Паралипоменон), а также книги Ездры, Неемии, Руфи, Есфири, Даниила, Екклесиаста. Для выявления мифологических представлений наряду с книгой Бытия (разновременные пласты, сведены в 9 — 7 вв. до н. э.), излагающей такие традиционно-мифологические темы, как сотворение мира (в т. ч. человека), утрата человеком первоначального «рая», потоп и т. д., и предания о начале истории еврейского народа, особенно важны поэтические части канона — книга Псалмов (антология культовых гимнов 1-го тыс. до н. э., авторство их позднее было приписано царю Давиду) и книга Иова (предположительно, 4 в. до н. э.), фиксирующие в своей метафорике некоторые забытые и вытесненные мифологические мотивы. Следует упомянуть также ряд произведений, возникших в эллинистическую эпоху и получивших распространение в греческом переводе (напр., 1-я книга Маккавеев, книга

(Псалтирь), Притчи Соломона, книга Иова и т. н. Плач Иеремии, сборник свадебной лирики Песнь песней, 1 — 2-я книги Хроник (1 — 2-й Паралипоменон), а также книги Ездры, Неемии, Руфи, Есфири, Даниила, Екклесиаста. Для выявления мифологических представлений наряду с книгой Бытия (разновременные пласты, сведены в 9 — 7 вв. до н. э.), излагающей такие традиционно-мифологические темы, как сотворение мира (в т. ч. человека), утрата человеком первоначального «рая», потоп и т. д., и предания о начале истории еврейского народа, особенно важны поэтические части канона — книга Псалмов (антология культовых гимнов 1-го тыс. до н. э., авторство их позднее было приписано царю Давиду) и книга Иова (предположительно, 4 в. до н. э.), фиксирующие в своей метафорике некоторые забытые и вытесненные мифологические мотивы. Следует упомянуть также ряд произведений, возникших в эллинистическую эпоху и получивших распространение в греческом переводе (напр., 1-я книга Маккавеев, книга  Премудрости Иисуса, сына Сирахова) или написанных по-гречески (напр., 2-я и 3-я книги Маккавеев), подчас не без влияния греческой философской лексики (напр., книга Премудрости Соломона); они были восприняты ранними христианами вместе с древним переводом Ветхого завета на греческий язык (т. н. Септуагинта, выполненная иудейскими учёными Александрии, впоследствии отвергнутая синагогой) и вошли в библейский канон православной и католической церквей, но оказались исключёнными как из иудаистического, так и из протестантского канона; их принято называть девтероканоническими (второканоническими). Фаза развития И. м., связанная с идейными кризисами поздней античности и переходом к средневековью, отражена в текстах апокрифической апокалиптики, агады и предкаббалистической мистики. В апокалиптике особенно акцентируется тема эсхатологии (напр., Апокалипсис Баруха и 4-я книга Ездры, конец 1 в.), иногда даются подробные сведения по мистической космологии, разрабатывается учение о мессии (книга Еноха, дошедшая — в различных версиях, восходящих к периоду 2 в. до н. э. — 3 в. н. э., — на эфиопском, старославянском и древнееврейском языках). Ага-да (аггада, «сказание») расцвечивала библейские сюжеты более или менее свободно измышленными назидательными или занимательными подробностями; она выросла из школьной раввинской интерпретации нарративных частей Библии и запечатлелась в первые века нашей эры прежде всего в т. н. мидрашах (толкованиях на библейские тексты) и таргумах (парафразах библейских книг на арамейском языке), отчасти в текстах Талмуда в двух его версиях — иерусалимской (возникла к 4 в.) и особенно вавилонской (завершена к концу 5 в.). Важнейшим источником для изучения средневековой мистической традиции, представленной в учении каббалы, является «Книга сияния», или «Зогар» (написана на арамейском языке в Кастилии в последней четверти 13 в.), имеющая характерную форму аллегорического толкования на библейские тексты.

Премудрости Иисуса, сына Сирахова) или написанных по-гречески (напр., 2-я и 3-я книги Маккавеев), подчас не без влияния греческой философской лексики (напр., книга Премудрости Соломона); они были восприняты ранними христианами вместе с древним переводом Ветхого завета на греческий язык (т. н. Септуагинта, выполненная иудейскими учёными Александрии, впоследствии отвергнутая синагогой) и вошли в библейский канон православной и католической церквей, но оказались исключёнными как из иудаистического, так и из протестантского канона; их принято называть девтероканоническими (второканоническими). Фаза развития И. м., связанная с идейными кризисами поздней античности и переходом к средневековью, отражена в текстах апокрифической апокалиптики, агады и предкаббалистической мистики. В апокалиптике особенно акцентируется тема эсхатологии (напр., Апокалипсис Баруха и 4-я книга Ездры, конец 1 в.), иногда даются подробные сведения по мистической космологии, разрабатывается учение о мессии (книга Еноха, дошедшая — в различных версиях, восходящих к периоду 2 в. до н. э. — 3 в. н. э., — на эфиопском, старославянском и древнееврейском языках). Ага-да (аггада, «сказание») расцвечивала библейские сюжеты более или менее свободно измышленными назидательными или занимательными подробностями; она выросла из школьной раввинской интерпретации нарративных частей Библии и запечатлелась в первые века нашей эры прежде всего в т. н. мидрашах (толкованиях на библейские тексты) и таргумах (парафразах библейских книг на арамейском языке), отчасти в текстах Талмуда в двух его версиях — иерусалимской (возникла к 4 в.) и особенно вавилонской (завершена к концу 5 в.). Важнейшим источником для изучения средневековой мистической традиции, представленной в учении каббалы, является «Книга сияния», или «Зогар» (написана на арамейском языке в Кастилии в последней четверти 13 в.), имеющая характерную форму аллегорического толкования на библейские тексты. И. м. в целом — не столько мифология священного космоса (что характерно для большинства мифологических систем мира), сколько мифология истории народа; поэтому для её понимания особенно важны некоторые моменты истории народа, у которого она возникла. Библия и здесь является важнейшим источником. Данные, добытые современной научной библеистикой (в частности, библейской археологией), не оставляют места для гиперкритицизма, рассматривавшего чуть ли не все библейские имена и сюжеты как материал чистого мифа. Разумеется, ввиду отмеченной выше жанровой неоднородности библейской литературы соотношение исторических фактов и мифологизирующего изложения может быть различным — от трезвой хроникальности книг Царств до легенд о «праотцах» человечества; но даже в преданиях об Аврааме и его потомках вычленяются исторически реконструируемые ситуации родового и семейного быта и т. д.

И. м. в целом — не столько мифология священного космоса (что характерно для большинства мифологических систем мира), сколько мифология истории народа; поэтому для её понимания особенно важны некоторые моменты истории народа, у которого она возникла. Библия и здесь является важнейшим источником. Данные, добытые современной научной библеистикой (в частности, библейской археологией), не оставляют места для гиперкритицизма, рассматривавшего чуть ли не все библейские имена и сюжеты как материал чистого мифа. Разумеется, ввиду отмеченной выше жанровой неоднородности библейской литературы соотношение исторических фактов и мифологизирующего изложения может быть различным — от трезвой хроникальности книг Царств до легенд о «праотцах» человечества; но даже в преданиях об Аврааме и его потомках вычленяются исторически реконструируемые ситуации родового и семейного быта и т. д.Библейские предания отразили связь предков древних евреев (группы западносемитских племён) с обширным культурно-историческим ареалом древних цивилизаций Ближнего Востока; это отразилось не только в близости многих мифологических сюжетов, но, например, в предании об Аврааме, выступающем в Ветхом завете как родоначальник не одного еврейского, но и более широкого круга семитских народов, как выходец из Месопотамии, переселившийся в Ханаан по «божественному внушению». Предки древних евреев (возможно, ими были упоминаемые в ближневосточных документах сер. 2-го тыс. до н. э. хабиру, хапиру, апиру) — кочевники на территории государств Ханаана и на земле египетской державы, постоянно переходившие со своими стадами с места на место. Книга Бытия описывает прародителей еврейского народа именно как

кочевников-скотоводов, лишь в редких случаях приобретающих земельные участки (отголосок пребывания в Египте — рассказ об Иосифе и переселении к нему его братьев и всего рода). В 13 в. до н. э. еврейские племена, сплотившиеся вокруг культа Яхве и бежавшие, согласно ветхозаветному преданию, от египетского фараона, вторглись в Палестину. «Исход из Египта» предание связывает с именем Моисея — вождя, обрисованного как законодатель, учащий народ религии Яхве, с теми её чертами, которые в основном принадлежат уже эпохе пророков (см. ниже). Реликтом кочевого быта вплоть до 10 в. до н. э. остаётся заменявшая какое-либо неподвижное святилище переносная «скиния»

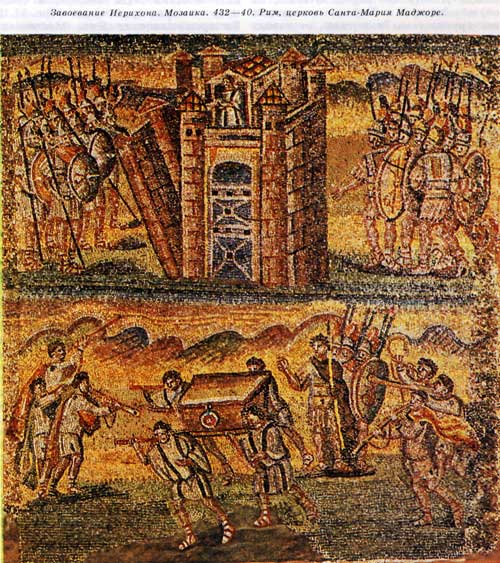

кочевников-скотоводов, лишь в редких случаях приобретающих земельные участки (отголосок пребывания в Египте — рассказ об Иосифе и переселении к нему его братьев и всего рода). В 13 в. до н. э. еврейские племена, сплотившиеся вокруг культа Яхве и бежавшие, согласно ветхозаветному преданию, от египетского фараона, вторглись в Палестину. «Исход из Египта» предание связывает с именем Моисея — вождя, обрисованного как законодатель, учащий народ религии Яхве, с теми её чертами, которые в основном принадлежат уже эпохе пророков (см. ниже). Реликтом кочевого быта вплоть до 10 в. до н. э. остаётся заменявшая какое-либо неподвижное святилище переносная «скиния»  Яхве (шатёр), содержавшая «ковчег завета» (особый ларец), с которым связывалось таинственное «присутствие» божества (ср. Шехина). Яхве воспринимался как племенной бог, идущий перед людьми племени в их странствиях и ведущий их войны. Вопрос о реальности божеств других религий пока не ставился; достаточно того, что они «чужие» и что поклонение им опасно ввиду «ревности» Яхве. В борьбе с оседлым местным населением (ханаанеями) и завоевателями с запада (филистимлянами) сложился союз 12 племён («колен»), принявший наименование «Израиль»; отголоски этих исторических событий — в предании о двенадцати сыновьях Иакова (как родоначальниках-эпонимах колен израильских), в рассказах о военных походах сменившего Моисея Иисуса Навина (взятие Иерихона и др.), а затем о «судьях израильских» — Деворе, Иеффае, Гедеоне, а также богатыре Самсоне и др. Эпоха царей Давида и Соломона (кон. 11 в. — ок. 928 до н. э.) — кульминация могущества Израильско-Иудейского царства (централизованного государства типа древневосточных деспотий, пришедшего на смену патриархальной военной демократии, управляемой шофетами — «судьями»). В этот период культ Яхве локализуется и упорядочивается в Иерусалиме, где Соломон строит для него храм (позднее осознаваемый как единственно правомочное место жертвенного культа). В условиях, когда единое Израильско-Иудейское царство распадается (на южное, Иудейское, ок. 928— 587/6 с центром в Иерусалиме, и северное, Израильское) и когда возрастает угроза со стороны Ассирии (уже в 722 уничтожившей

Яхве (шатёр), содержавшая «ковчег завета» (особый ларец), с которым связывалось таинственное «присутствие» божества (ср. Шехина). Яхве воспринимался как племенной бог, идущий перед людьми племени в их странствиях и ведущий их войны. Вопрос о реальности божеств других религий пока не ставился; достаточно того, что они «чужие» и что поклонение им опасно ввиду «ревности» Яхве. В борьбе с оседлым местным населением (ханаанеями) и завоевателями с запада (филистимлянами) сложился союз 12 племён («колен»), принявший наименование «Израиль»; отголоски этих исторических событий — в предании о двенадцати сыновьях Иакова (как родоначальниках-эпонимах колен израильских), в рассказах о военных походах сменившего Моисея Иисуса Навина (взятие Иерихона и др.), а затем о «судьях израильских» — Деворе, Иеффае, Гедеоне, а также богатыре Самсоне и др. Эпоха царей Давида и Соломона (кон. 11 в. — ок. 928 до н. э.) — кульминация могущества Израильско-Иудейского царства (централизованного государства типа древневосточных деспотий, пришедшего на смену патриархальной военной демократии, управляемой шофетами — «судьями»). В этот период культ Яхве локализуется и упорядочивается в Иерусалиме, где Соломон строит для него храм (позднее осознаваемый как единственно правомочное место жертвенного культа). В условиях, когда единое Израильско-Иудейское царство распадается (на южное, Иудейское, ок. 928— 587/6 с центром в Иерусалиме, и северное, Израильское) и когда возрастает угроза со стороны Ассирии (уже в 722 уничтожившей  Израильское царство), а затем Вавилонии, важнейшим фактом идейно-религиозной жизни становится т. н. пророческое движение. Прорицатели и проповедники призывают к восстановлению патриархальных норм всенародной солидарности, к смягчению социального неравенства. Обличительная социальная программа пророков связывалась ими с требованием отказа от языческих культовых традиций и от почитания каких-либо божеств, кроме Яхве, — так впервые в истории выявляется идейная структура (т. н. этический монотеизм), соединяющая определённые социально-нравственные требования с притязанием на исключительные права одной веры против всех остальных. Важное значение имело в этом отношении обнародование в 622 (при царе Иосии, пытавшемся частично проводить в жизнь программу пророческого движения) книги Завета, тождественной, по-видимому, в каком-то объёме с Второзаконием и подытоживавшей учение пророков. Опыт жизни на чужбине — в эпоху т. н.

Израильское царство), а затем Вавилонии, важнейшим фактом идейно-религиозной жизни становится т. н. пророческое движение. Прорицатели и проповедники призывают к восстановлению патриархальных норм всенародной солидарности, к смягчению социального неравенства. Обличительная социальная программа пророков связывалась ими с требованием отказа от языческих культовых традиций и от почитания каких-либо божеств, кроме Яхве, — так впервые в истории выявляется идейная структура (т. н. этический монотеизм), соединяющая определённые социально-нравственные требования с притязанием на исключительные права одной веры против всех остальных. Важное значение имело в этом отношении обнародование в 622 (при царе Иосии, пытавшемся частично проводить в жизнь программу пророческого движения) книги Завета, тождественной, по-видимому, в каком-то объёме с Второзаконием и подытоживавшей учение пророков. Опыт жизни на чужбине — в эпоху т. н.  вавилонского пленения (после того как Иудейское царство было в 587/6 завоёвано вавилонским царём Навуходоносором II, Иерусалим и храм разрушены, а наиболее активная часть населения выслана в Месопотамию) даёт решающий толчок к дальнейшей кристаллизации иудаистической идеологии. Религиозное истолкование политических и социальных проблем, предложенное пророками, теперь становится последовательным как никогда: катастрофа интерпретируется как кара, наложенная Яхве за неверность ему, но и как обещание тем большей награды в будущем, если верность будет проявлена. Мечта о возрождении своей государственности, о восстановлении Иерусалима, о возвращении к власти потомков Давида поднимается на мистический уровень: государственность, которую хотят возродить, мыслится как теократическая, а царь из рода Давида — как мессия: общая для всех деспотий Востока мифологизация царской власти (см. Царь) переплавляется в теологию «царства божьего». За возвращением (с переходом вавилонских владений в руки персов) в Палестину следует восстановление Иерусалима и храма («второй храм»), которым руководят религиозные деятели Эзра (Ездра) и Неемия, преданные делу всеохватывающей системы заповедей и запретов, регламентирующие жизнь «народа божьего» до мелочей. Включение Палестины в состав персидской державы Ахеменидов (6— 5 вв.), как и ранее пребывание в «вавилонском плену», сопровождается воздействием зороастризма (в своём этическом пафосе и в мессианских мотивах родственного библейской вере, хотя отличающегося от неё своим принципиальным дуализмом), в том числе зороастрийской мифологии (по-видимому, в представлениях об ангелах и др.). Именно к послепленному периоду относится редактирование и объединение в один сборник первых пяти книг Ветхого завета (предпринятое в 5 в. до н. э. Ездрой), что было важным шагом на пути становления Библии как канона и иудаизма как религии Писания с соответствующими мифологическими мотивами (следующие наиболее важные этапы канонизации — 1 и 6 — 9 вв. н. э.).

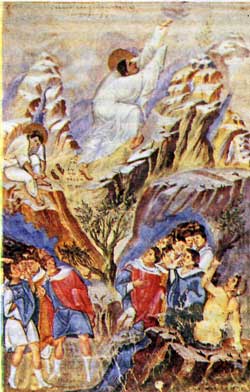

вавилонского пленения (после того как Иудейское царство было в 587/6 завоёвано вавилонским царём Навуходоносором II, Иерусалим и храм разрушены, а наиболее активная часть населения выслана в Месопотамию) даёт решающий толчок к дальнейшей кристаллизации иудаистической идеологии. Религиозное истолкование политических и социальных проблем, предложенное пророками, теперь становится последовательным как никогда: катастрофа интерпретируется как кара, наложенная Яхве за неверность ему, но и как обещание тем большей награды в будущем, если верность будет проявлена. Мечта о возрождении своей государственности, о восстановлении Иерусалима, о возвращении к власти потомков Давида поднимается на мистический уровень: государственность, которую хотят возродить, мыслится как теократическая, а царь из рода Давида — как мессия: общая для всех деспотий Востока мифологизация царской власти (см. Царь) переплавляется в теологию «царства божьего». За возвращением (с переходом вавилонских владений в руки персов) в Палестину следует восстановление Иерусалима и храма («второй храм»), которым руководят религиозные деятели Эзра (Ездра) и Неемия, преданные делу всеохватывающей системы заповедей и запретов, регламентирующие жизнь «народа божьего» до мелочей. Включение Палестины в состав персидской державы Ахеменидов (6— 5 вв.), как и ранее пребывание в «вавилонском плену», сопровождается воздействием зороастризма (в своём этическом пафосе и в мессианских мотивах родственного библейской вере, хотя отличающегося от неё своим принципиальным дуализмом), в том числе зороастрийской мифологии (по-видимому, в представлениях об ангелах и др.). Именно к послепленному периоду относится редактирование и объединение в один сборник первых пяти книг Ветхого завета (предпринятое в 5 в. до н. э. Ездрой), что было важным шагом на пути становления Библии как канона и иудаизма как религии Писания с соответствующими мифологическими мотивами (следующие наиболее важные этапы канонизации — 1 и 6 — 9 вв. н. э.). Исход из Египта и переход через Красное море. Фреска синагоги в Дура-Европос.

Исход из Египта и переход через Красное море. Фреска синагоги в Дура-Европос.Первые-века н.э. Дамаск, Национальный музей

Моисей получает завет на горе Синай. Миниатюра из византийской «Библии Льва». 10 в. Рим. библиотека Ватикана.

Из последующей истории еврейского народа для дальнейшего формирования религиозно-мифологических представлений иудаизма особенно важны: вхождение Палестины (завоёванной в 4 в. до н. э. Александром Македонским) в круг земель эллинской цивилизации, сопровождавшееся отказом верхушки иудейского общества от обычаев, освящённых авторитетом Яхве, и принятием ею греческих норм поведения и культуры (процесс, активно поощрявшийся македонскими царями Сирии из династии Селевкидов, особенно Антиохом IV, 175 — 163, перешедшим к репрессиям против ревнителей иудейской веры); повстанческое движение во главе с Иудой Маккавеем, приведшее к установлению в 142 временной независимости Иудеи; римская оккупация (с 63 до н. э.). В круг представлений иудейской веры и мифа входят мотивы мученичества, требующего награды по воскресении мёртвых (уже в книге Даниила — последней по времени составления, 2 в. до н. э., — книге Ветхого завета, которая является ранним произведением, созданным в жанре апокалиптики).

Ессеи (к которым принадлежала община Кумрана) в безбрачии, аскезе и пустынножительстве искали духовную подготовку к близкой эсхатологической схватке мировых сил добра и зла. После двух попыток сбросить иго Рима (Иудейская война, 66 — 73 и восстание Бар-Кохбы, 132 —135) иудеям под страхом смерти запрещается вступать на территорию разрушенного дотла Иерусалима. Иудейская диаспора, рассеянная по Римской и Сасанидской империям (прежде всего общины в Александрии, Риме и Месопотамии), лишается объединяющего центра; это было концом древнеевропейской культуры.

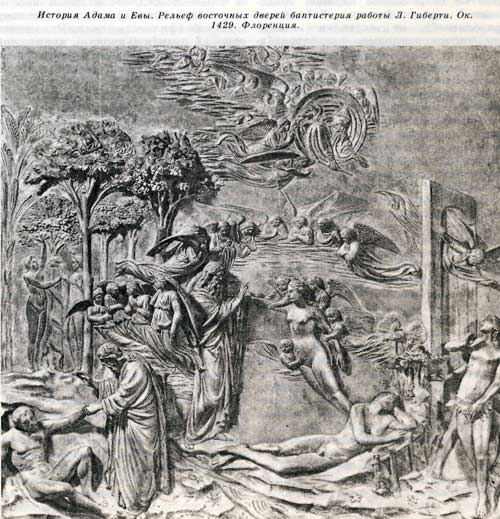

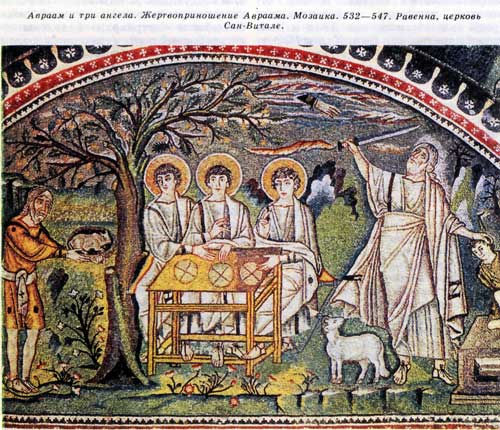

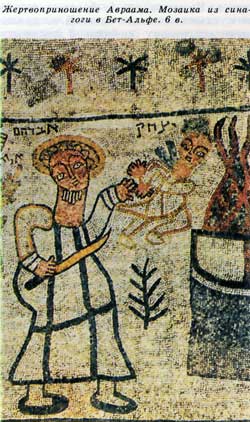

Место И. м. среди других мифологических систем не вполне обычно. Анализ легко выявляет несколько рядов признаков, по которым она может быть сопоставима с ними. Так, большинство её центральных тем и мотивов находит соответствия в различных мифологиях мира, прежде всего в мифологиях ближневосточного круга — западносемитской и шумеро-ак-кадской, отчасти египетской, хеттской и др. Сами имена единого бога иудаизма: Яхве (Иево), Элохим или Эль (Илу), Эльон, «всевышний», Мелек, «царь» были именами богов западно-семитского пантеона. Ветхозаветный рассказ о шести днях творения функционально сопоставим с таким необходимым компонентом любой мифологической системы, как космогонические мифы (во многих из которых в более или менее важной роли выступает демиург — творец и упорядочива-тель вещей). Картина исходного состояния мира как водного хаоса (Быт. 1, 2) имеет аккадские параллели (см. ниже — Тиамат). Мотивы «райского начала» путей человечества (золотого века), нарушенного приходом в мир зла (см. «Грехопадение»), самого Эдема как блаженного места на земле (наподобие острова Тиль-мун в шумеро-аккадской мифологии и т. п.), наконец, мирового древа (намеченного в Библии в двух вариантах — как древо жизни и как древо познания добра и зла) присутствуют в самых различных мифологических системах. Особенно много параллелей представляет разработка весьма важного для мифологических систем Месопотамии и отчасти восточного Средиземноморья мотива потопа: роль Ноя соответствует роли шумеро-аккад-ского Зиусудры (Ут-напишти), греческого Девкалиона и т. п., повторяются мотивы предупреждения от божества; строительства ковчега; высылания на разведку птиц; жертвы по окончании потопа. Можно найти в библейских преданиях и модификацию близнеч-ных мифов (предания об Авеле и Каине, об Иакове и Исаве). И. м. знает персонажей, обычных для других мифологических систем. К ним относятся, например, родоначальники (рода человеческого, как Адам и Ной; групп народов, как Сим, Хам и Иафет; отдельных народов, как Измаил, Исав, все прародители еврейского народа — Авраам и его потомки; племён, как двенадцать сыновей Иакова; со-, циальных групп, как Аарон, прародитель священнической касты), иногда эпонимы (например, Иаван, сын Иа-фета, предок ионийцев, Ханаан, сын Хама, и Аморрей, сын Ханаана, соответственно родоначальники ханааней-цев и амореев, Элам, Ассур и Арам, сын Сима — как родоначальники эламитов, ассирийцев и арамейцев и т. д.) со своими разветвлёнными генеалогиями (нередко данными в различных вариантах). Наконец, на периферии И. м. мы регулярно встречаем предания, носящие этиологический характер (см. Этиологические мифы). Так, рассказ о борьбе Иакова с богом объясняет сразу: этноним Израиль, топоним Пенуэл и запрет употребления в пищу «жилы, которая в составе бедра» (Быт. 32, 32). Очень многие добавления и вставки к самым различным повествованиям истолковывают (обычно в духе народной этимологии) ставшую непонятной топонимику и ономастику.

Однако И. м. и религия в сложном, длительном и противоречивом процессе своего отделения от общих запад-носемитских религиозно-мифологических представлений, а с ними и от всякого «язычества» вообще, выработала и развила догматически закреплённый впоследствии новый тип общественного сознания, отличный от мифологических систем других народов восточного Средиземноморья. Это особенно явно выступает именно тогда, когда библейский миф берёт самые традиционные мифологические мотивы, перестраивая их внутреннюю структуру и меняя их смысл на противоположный. Яркий пример — обращение с мотивом рождения героев от соития «сыновей божиих» с «дочерями человеческими» (Быт. 6, 1—4). Именно так рождаются герои в греческой мифологии (например, Геракл, Минос, Тесей) и других типологически сходных мифологиях (например, Ромул и Рем, бервий Туллий, Кухулин), где полубожественная порода великих воинов и основателей династий — предмет преклонения. Библия тоже говорит о рождении «исполинов» и «мужей славы издревле» от неземных соитий, но для неё блуд ангельских существ (какими только и могут быть в монотеистической системе «сыны божьи») с земными женщинами, как и рождение исполинов, суть события безусловно недолжные, нарушение установленной Яхве меры, причина «развращения человеков на земле» (6, 5) и следующих за ним кар — сначала укорочения человеческого века (ведь библейские «патриархи» наделены если не бессмертием, утраченным родом человеческим в результате «грехопадения», то сверхъестественным долголетием), а потом и потопа. Иногда отталкивание Библии от традиционно-мифологического способа объяснять мир сказывается в самой лексике. Так, в заключение рассказа о сотворении мира говорится, что это «родословие» (евр. toledot, в синодальном переводе «происхождение») неба и земли, но родословие «при сотворении их» (2, 4). Слово «родословие» направляет нас к обычному в мифологии изложению космогонии как теогонии, как космической череды божественных соитий и зачатий. Но здесь как бы сказано: вот как были порождены небо и земля, а именно так, что они вообще не были порождены, но напротив того, сотворены. Вообще библейский рассказ о сотворении мира отличается от других космогонических мифов не столько тем, что в нём есть, сколько тем, чего в нём нет — строжайшим элиминированием мотивов демиургического брака и демиургической битвы (последний мотив в редуцированном виде появляется лишь в поэтической метафорике некоторых периферийных текстов, например, мифологический мотив демиургического поединка бога с чудовищем — Иов 7, 12; 26, 12; Пс. 73/74, 13 — 14 и др.; см. также Левиафан; ср. аккадский миф о борьбе (Мардука с Тиамат). «Бездна» (tehom), на которой «в начале» лежала тьма (Быт. 1, 2), недаром созвучна с именем Тиамат; но в отличие от Тиамат она безобразна, безымянна, безлична и пассивна. У Яхве нет антагониста, какого имеют не только демиурги более далёких от монотеизма мифологий, но и иранский Ахурамазда в лице Ахримана; все противоречия бытия восходят к нему как единственной творческой причине — «Создающий свет и творящий тьму, делающий мир и производящий бедствия — я, Яхве, делающий всё это» (Ис. 45, 7 — едва ли не прямое возражение на дуализм зороастрийской мифологии). Мир во всей своей совокупности сотворен десятью речениями Яхве (Быт. 1 — 3, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 24, 26, 28), соответствующими десяти заповедям божьего закона (Исх. 20, 2 —17), так что ближайшую аналогию сотворению мира представляет не брак и порождение, не битва, даже не работа мастера над изделием (хотя эта метафора применена в Иерем. 18, 2 — 6, где творение Яхве сравнивается с глиной в руке горшечника), но суверенное изрекание законов законодателем. Конечно, доктрина о сотворении мира богом «из ничего» — поздний догмат (сформулированный в пределах библейской литературы лишь во 2-й книге Маккавеев 7, 28, т. е. во 2 в. до н. э.); однако конкретно-мифологическая образность первой главы книги Бытия в смысловом отношении ближе к этому догмату, чем к параллельным мифологическим версиям. То же можно сказать и о других центральных темах и мотивах И. м. Так, в рассказе о «грехопадении» идея табу, с нарушением которого связана утрата первоначальной гармонии, выставлена особенно чётко и для этого освобождена от всякой расцвечивающей детализации: поэтика мифа приближается к поэтике притчи. По шумеро-аккад-ской версии рассказа о потопе, это бедствие вызвано тем, что люди очень шумели и мешали богам спать; в эпосе о Гильгамеше рисуется, как боги не могут сговориться между собой, во время потопа дрожат, подобно псам, а после слетаются на запах жертвоприношения- Ут-напишти, подобно мухам. Тема библейского рассказа — правосудный гнев Яхве, который властно карает «развращение человеков на земле» и милосердно спасает праведника. Но среди центральных тем И. м. есть и такие, которые должны быть признаны специфическими. Такова (не только и не столько сама по себе, сколько в совокупности своих функциональных связей и смысловых нагрузок) тема исхода из Египта. В любой мифологической системе может быть сколько угодно рассказов о том, как бог при определённых обстоятельствах помог своему народу; но ни один из этих рассказов не становился ни центральным критерием для суждения о самой сущности этого бога (между тем как Яхве может быть чуть ли не формально дефинирован как бог, осуществивший исход, — ср. Пс. 77/78 и особенно «исповедание веры» Втор. 26, 5 — 9), ни центральным символом для выражения самой сущности верующего в этого бога человека (см. ниже). Причина в том, что тема исхода становится материализацией темы «завета» (berith, «союз», «договор») между Яхве и его народом, темы, на службу которой в Библии поставлены все другие темы и мотивы, от самых важных до самых периферийных. Библейское употребление этиологической топики тоже специфично постольку, поскольку подчинено истолкованию всей истории мироздания, человечества и народа в духе «завета».

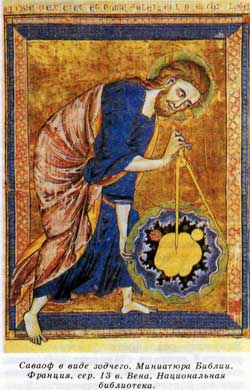

Чтобы понять значение идеи «завета», следует обратить внимание на особенность образа божества в И. м. Если каждый бог Египта или Месопотамии, Ханаана или Греции имеет свою «биографию», т. е. историю своего происхождения (генеалогию, играющую столь важную роль, например, у Гесиода), браков, подвигов, побед и страданий («страстей»), то у Яхве ничего подобного нет, причём не просто нет, но быть не может, и эта принципиальная невозможность подчёркивается в текстах вновь и вновь (уже в постбиблейских текстах один мидраш в насмешку над фараоном заставляет его задавать вопросы о Яхве: молод ли он? стар ли он? сколько городов он победил?; соль рассказа — в полной неприменимости таких вопросов к объекту, а косвенно — в несовместимости двух типов мифа). Не имея «биографии», Яхве совершенно логично не имеет и портрета. Лишь на периферии библейской поэзии возможны реминисценции западносемитского (угаритского) образа бога-громовника (Алиййану-Балу) как наездника туч (в синодальном переводе — «шествующего на небесах», Пс. 67/68, 5 и 34); но этот образ дан лишь на правах метафоры и заимствован из иного мифологического круга. Для И. м. специфично иное отношение к своему центральному персонажу: «...говорил Яхве к вам из среды огня; глас слов вы слышали, но образа не видели, а только глас; ...твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Яхве на Хориве из среды огня, — дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний» (Втор. 4, 12 и 15—16). Наглядность обычного мифа и овеществляющая эту наглядность пластика «кумира» отвергнуты как одно и то же «развращение». С Яхве можно вступить в общение, повинуясь или не повинуясь его «гласу», но его нельзя увидеть и изобразить; если мифологические тексты, как правило, охотно говорят о богах в третьем лице, рассказывая о них или даже описывая их, то для Библии характерна не речь о Яхве, но речь к Яхве и речь от имени Яхве.

Разумеется, миф «священной истории» генетически не мог не быть связан с материалом мифа природы. Ярость Яхве может обернуться пыланием совершенно физического огня: «Яхве был разгневан, его гнев воспылал, и огонь Яхве возгорелся среди них, и пожрал край стана» (Чис. 11,1). Во время явления Яхве Моисею на Синае от горы идёт дым, как от печи (Исх. 19, 18). «Дух» Яхве (см. Дух святой) может выразиться как стихия ветра, порывом подхватывающего стаю перепелов (Чис. 11, 31). «Глас» Яхве, которого надо слушаться, описывается как самый настоящий гром (Пс. 28/29, где немалое внимание уделено последствиям этого грома в мире природы). Было бы грубым нарушением историзма понимать эти стихийные черты самообнаружений Яхве как простую метафору для «чисто» трансцендентного содержания; но не меньшей ошибкой было бы сводить к ним образ в целом. В конце концов, связь образа Яхве (и образов его ангелов, — Пс. 103/104, 4) со стихиями огня и ветра, которые наиболее динамичны и наименее вещественны, не отрицает, а наглядно утверждает внеприродную, волевую доминанту И. м. Напротив, тяжкая косность земли дальше от этой доминанты, и поэтому у Яхве нет на земле места, с которым он был бы природно связан, — в отличие от за-падносемитских локальных ваалов, самые имена которых включали обозначение принадлежащей им местности (Ваал Пеор, «хозяин Пеора», Мель-карт, «царь города»). И у Яхве есть святые места, по преимуществу нежилые, бесплодные горы; свята и пустыня, в отличие от плодородных земель, присвоенных ваалами; но библейские тексты упорно подчёркивают, что Яхве не привязан к этим локальным объектам. Он — скиталец, свободно проходящий сквозь все пространства и по сути своей «не вмещаемый небом и землёй» (2 Парал. 6, 18 и др.): «вот, он пройдёт предо мной, и не увижу его, пронесётся, и не замечу его» (Иов 9, 11). Бытовой опорой для таких представлений был кочевой образ жизни, когда-то присущий предкам древних евреев, а позднее — многочисленные переселения, «пленения» и изгнания. Однако для того чтобы образ бога-странника, не вмещаемого физическим космосом, был представлен с такой последовательностью, необходимы были наряду с бытовыми особые идейно-исторические предпосылки. Характерно, что Яхве вновь и вновь требует от своих избранников, чтобы они, вступив в общение с ним, прежде всего «выходили» в неизвестность из того места, где они были укоренены в родовой жизни: так он поступает с Авраамом, а затем и со всем еврейским народом, который понуждает к исходу из Египта. Этот мотив «выхода» имеет значение центрального символа: человек и народ должны «выйти» из инерции своего существования, чтобы «ходить пред Яхве» (ср. Быт. 17, 1). Судьба часто мучительной призванности, постигающая всякого рода шаманов, прорицателей и т. п. (ср. библейских пророков), вообще людей исключительных, играет здесь роль парадигмы судьбы народа в целом. Ибо если бог на своём собственном божественном уровне бытия не имеет партнёров — ни друга, ни антагониста, ни супруги, — то его партнёром оказывается человек или совокупность людей. С ним разыгрывается драма деяний и страданий божества, и ему достаются все перечисленные роли: как верный партнёр «завета» с Яхве человек есть «друг» Яхве (традиционный эпитет Авраама), его «домочадец», дружинник, который должен приходить «на помощь» Яхве (Суд. 5, 23), вести под водительством Яхве его, Яхве, войны (Чис. 21, 14 упоминает утраченную Книгу войн Яхве); как отступник и противоборник «завета» и «царства божия» человек есть антагонист Яхве. Наконец, община в целом оказывается перед лицом Яхве его «супругой» (напр., Иерем. 1, 2; 3, 1 — 20; Иезек. 16,3—63) — поклонение иным богам постоянно обозначается у пророков как нарушение брачной верности. Так мотив священного брака, обычно стоящий в центре мифологии природы, имеющий горизонтальную структуру (бог—богиня), в И. м. перемещён в центр мифологии священной истории и получает вертикальную структуру (бог — люди); вся энергия, изливавшаяся в акте оплодотворения весеннего расцвета, направляется теперь на совокупность священного народа, как благословение любви и ярость ревности. Поэтому Яхве при всей своей грозной внемирности, или, вернее, именно благодаря ей, гораздо ближе к человеку, чем антропоморфные боги древнегреческой мифологии. Он ревниво и настойчиво требует от человека именно любви (ср., например, Цис. Нав. 22, 5). У Яхве в конце концов только одна цель, единственная, как он сам: найти человека в послушании и преданности себе. Полновластного обладания «небесами и землёй» ему недостаточно. Только в людях Яхве может «прославиться». В мидраше на Пс. 122/123 библейские тексты истолкованы следующим образом: «Вы мои свидетели, — говорит Яхве, — и я Бог» (Ис. 43, 12), т. е., если вы мои свидетели, я бог, а если вы не мои свидетели, я как бы не бог «...К тебе я поднимаю глаза, о ты, восседающий на небесах» (Пс. 122/123, 1); это означает, что если бы я не поднимал глаз, ты не восседал бы в небесах». Чтобы иметь «свидетелей», Яхве избирает себе отдельных избранников и целый народ, причём избирает по свободному произволению. В других системах отношения между народом и его богом не таковы: Мардук — за вавилонян, Амон — за жителей Фив и вообще за египтян, Афина — за афинян и вообще за греков, все они — против чужаков, но не потому, что они избрали свои народы, а в силу некой естественной принадлежности.

Разумеется, миф «священной истории» генетически не мог не быть связан с материалом мифа природы. Ярость Яхве может обернуться пыланием совершенно физического огня: «Яхве был разгневан, его гнев воспылал, и огонь Яхве возгорелся среди них, и пожрал край стана» (Чис. 11,1). Во время явления Яхве Моисею на Синае от горы идёт дым, как от печи (Исх. 19, 18). «Дух» Яхве (см. Дух святой) может выразиться как стихия ветра, порывом подхватывающего стаю перепелов (Чис. 11, 31). «Глас» Яхве, которого надо слушаться, описывается как самый настоящий гром (Пс. 28/29, где немалое внимание уделено последствиям этого грома в мире природы). Было бы грубым нарушением историзма понимать эти стихийные черты самообнаружений Яхве как простую метафору для «чисто» трансцендентного содержания; но не меньшей ошибкой было бы сводить к ним образ в целом. В конце концов, связь образа Яхве (и образов его ангелов, — Пс. 103/104, 4) со стихиями огня и ветра, которые наиболее динамичны и наименее вещественны, не отрицает, а наглядно утверждает внеприродную, волевую доминанту И. м. Напротив, тяжкая косность земли дальше от этой доминанты, и поэтому у Яхве нет на земле места, с которым он был бы природно связан, — в отличие от за-падносемитских локальных ваалов, самые имена которых включали обозначение принадлежащей им местности (Ваал Пеор, «хозяин Пеора», Мель-карт, «царь города»). И у Яхве есть святые места, по преимуществу нежилые, бесплодные горы; свята и пустыня, в отличие от плодородных земель, присвоенных ваалами; но библейские тексты упорно подчёркивают, что Яхве не привязан к этим локальным объектам. Он — скиталец, свободно проходящий сквозь все пространства и по сути своей «не вмещаемый небом и землёй» (2 Парал. 6, 18 и др.): «вот, он пройдёт предо мной, и не увижу его, пронесётся, и не замечу его» (Иов 9, 11). Бытовой опорой для таких представлений был кочевой образ жизни, когда-то присущий предкам древних евреев, а позднее — многочисленные переселения, «пленения» и изгнания. Однако для того чтобы образ бога-странника, не вмещаемого физическим космосом, был представлен с такой последовательностью, необходимы были наряду с бытовыми особые идейно-исторические предпосылки. Характерно, что Яхве вновь и вновь требует от своих избранников, чтобы они, вступив в общение с ним, прежде всего «выходили» в неизвестность из того места, где они были укоренены в родовой жизни: так он поступает с Авраамом, а затем и со всем еврейским народом, который понуждает к исходу из Египта. Этот мотив «выхода» имеет значение центрального символа: человек и народ должны «выйти» из инерции своего существования, чтобы «ходить пред Яхве» (ср. Быт. 17, 1). Судьба часто мучительной призванности, постигающая всякого рода шаманов, прорицателей и т. п. (ср. библейских пророков), вообще людей исключительных, играет здесь роль парадигмы судьбы народа в целом. Ибо если бог на своём собственном божественном уровне бытия не имеет партнёров — ни друга, ни антагониста, ни супруги, — то его партнёром оказывается человек или совокупность людей. С ним разыгрывается драма деяний и страданий божества, и ему достаются все перечисленные роли: как верный партнёр «завета» с Яхве человек есть «друг» Яхве (традиционный эпитет Авраама), его «домочадец», дружинник, который должен приходить «на помощь» Яхве (Суд. 5, 23), вести под водительством Яхве его, Яхве, войны (Чис. 21, 14 упоминает утраченную Книгу войн Яхве); как отступник и противоборник «завета» и «царства божия» человек есть антагонист Яхве. Наконец, община в целом оказывается перед лицом Яхве его «супругой» (напр., Иерем. 1, 2; 3, 1 — 20; Иезек. 16,3—63) — поклонение иным богам постоянно обозначается у пророков как нарушение брачной верности. Так мотив священного брака, обычно стоящий в центре мифологии природы, имеющий горизонтальную структуру (бог—богиня), в И. м. перемещён в центр мифологии священной истории и получает вертикальную структуру (бог — люди); вся энергия, изливавшаяся в акте оплодотворения весеннего расцвета, направляется теперь на совокупность священного народа, как благословение любви и ярость ревности. Поэтому Яхве при всей своей грозной внемирности, или, вернее, именно благодаря ей, гораздо ближе к человеку, чем антропоморфные боги древнегреческой мифологии. Он ревниво и настойчиво требует от человека именно любви (ср., например, Цис. Нав. 22, 5). У Яхве в конце концов только одна цель, единственная, как он сам: найти человека в послушании и преданности себе. Полновластного обладания «небесами и землёй» ему недостаточно. Только в людях Яхве может «прославиться». В мидраше на Пс. 122/123 библейские тексты истолкованы следующим образом: «Вы мои свидетели, — говорит Яхве, — и я Бог» (Ис. 43, 12), т. е., если вы мои свидетели, я бог, а если вы не мои свидетели, я как бы не бог «...К тебе я поднимаю глаза, о ты, восседающий на небесах» (Пс. 122/123, 1); это означает, что если бы я не поднимал глаз, ты не восседал бы в небесах». Чтобы иметь «свидетелей», Яхве избирает себе отдельных избранников и целый народ, причём избирает по свободному произволению. В других системах отношения между народом и его богом не таковы: Мардук — за вавилонян, Амон — за жителей Фив и вообще за египтян, Афина — за афинян и вообще за греков, все они — против чужаков, но не потому, что они избрали свои народы, а в силу некой естественной принадлежности.Из этого ощущения свободы и космической важности выбора богом человека, принимающего «завет», вытекает мистический историзм этой мифологии. Так, в книге Бытия многократно повторяются благословения и обещания, даваемые Яхве Аврааму и его потомкам, в силу чего возникает образ неуклонно растущей суммы божественных гарантий будущего блага. Эта идея поступательного движения и соединяет разрозненные повествования разновременных книг библейского канона в единый религиозно-исторический эпос. В Библии господствует длящийся ритм исторического движения, которое не может замкнуться и каждое звено которого (например, новеллы об Иосифе или о Руфи) получает свой окончательный смысл лишь по связи со всеми остальными. Со временем этот мистический историзм выступает всё отчётливее и сознательнее; кульминации историзм достигает в пророческих и особенно апокалиптических текстах.

Таковы центральные темы, заданные уже в Ветхом завете и составившие основу религиозно-мифологических представлений иудаизма. Они дополнялись иными темами и мотивами, чуть намеченными или вообще отсутствующими в Библии, но развивавшимися в послебиблейские эпохи. Разработка этой топики была троякой: в равви-нистической учёности Талмуда и мид-рашей, в полуортодоксальной и вне-ортодоксальной мистической среде и, наконец, в народных поверьях. Именно здесь на периферии, принципиальная «антимифологичность», отмечающая И. м. в центре (И. м. по отношению к «классическим» образцам мифов знаменует начало процесса демифологизации), уравновешивается большим простором для мифотворчества в собственном смысле.

Потусторонности, запредельности бога, провозглашённой иудаизмом, на периферии противопоставляется его «посюстороннее» присутствие, не только материализующееся, но и отделяющееся от него самого, а потому становящееся возможным объектом теургических или просто магических операций. Это присутствие — Шехина, превращающаяся у каббалистов в женскую ипостась самого Яхве, разлучённую с ним в космической муке изгнания и имеющую воссоединиться с ним в эсхатологическом событии избавления (гностико-манихейский мотив, наложенный на психологию средневековой еврейской диаспоры). Это «заповедное имя» Яхве — необыкновенно популярный и устойчивый мотив И. м., благодаря которому в средневековье и позднее прослеживаются архаичные представления (выявленные, например, в египетской мифологии) о том, что знание имени божества даёт магическую власть над самим божеством. «Заповедное имя» иногда отождествлялось с тетраграмматоном, т. е. табуированным именем «Яхве», звучание которого было забыто; его представляли себе и как иное, совершенно неведомое речение. Овладев именем, можно овладеть прерогативой бога — способностью созидать живое: так, в легендах о го-леме «заповедное имя», начертанное на лбу глиняного истукана, животворит его, как Яхве оживил некогда созданного из глины Адама. «Чудотворец», т. е. наполовину святой, наполовину мастер белой магии особого рода, каким его рисуют многочисленные рассказы о каббалистах и о хасидских цадиках, назывался «баалшем», т. е. «хозяин имени» (ср. прозвище Бешта, основателя хасидизма, 18 в.).

Эта линия прослеживается на протяжении тысячелетий: магические действия с именем бога запрещены ещё в ветхозаветной книге Исхода (20, 7), но они расцвели пышным цветом на исходе античности и не переставали стоять в центре народных поверий в средние века и позднее. Ибо мифологема имени служила тому, чтобы впустить через потайной ход изгнанные языческие представления о возможности для смертного получить власть над богом. К этому же ряду относится понятие «славы божьей», т. е. самообнаружения, самораскрытия сокровенного бога. Отправную точку для размышлений и фантазий на эту тему искали в начале книги Иезекииля (меркава, т. е. престол-колесница Яхве, описанная в этом библейском тексте, стала излюбленным символом таинственного мира «славы»). Мифологическое воображение стремилось выделить и классифицировать различные уровни, сферы или духовные пространства «славы». Мистическая литература поздней античности и раннего средневековья любит образ небесного дворца или конгломерата семи дворцов с бесконечными переходами от одних залов или покоев (хехалот) к другим; каждый раз на пороге стоит стража, строго проверяющая достоинство пропускаемого. Все чувственные черты этой мифологемы явно навеяны придворным бытом сасанидского Ирана, Византии, Халифата и т. п. Другой способ классификации — выделение десяти сефи-рот (представляющее аналогию вычленению зонов внутри плеромы в гностицизме); оно было особенно характерно для каббалы, но ещё ранее, в трактате «Сефер йецира» («Книга творения», между 3 и 6 вв.) было соединено с доктриной о космическом смысле 22 букв еврейского алфавита: 10+22 дают «32 сокровенных пути премудрости» (см. София), из которых Яхве построил всё сущее.

Читать далее