ТИБЕТСКАЯ МИФОЛОГИЯ

ТИБЕТСКАЯ МИФОЛОГИЯ, совокупность мифологических представлений тибетцев (в группе тибето-бирманских народов). В Т. м. можно выделить периоды: добонский (у предков тибетских племён — цянов и др.); бонский (позже — религия т. н. обращенного бона, испытавшая влияние буддизма); буддийский.

ТИБЕТСКАЯ МИФОЛОГИЯ, совокупность мифологических представлений тибетцев (в группе тибето-бирманских народов). В Т. м. можно выделить периоды: добонский (у предков тибетских племён — цянов и др.); бонский (позже — религия т. н. обращенного бона, испытавшая влияние буддизма); буддийский.Источниками изучения Т. м. являются археологические и эпиграфические памятники, хроникальные (дунхуан-ские и китайские), бонские («Зермиг», «Лубум») и буддийские тексты: апокрифы («Маникабум», 14 в. и «Катан-дэнга», 16 в.), исторические хроники («Пабо Цуглаг-пхрэнгба», 16 в., и др.), астрологические сочинения («Вайдурья Карпо», 17 в.) и др.

К добонскому мифологическому слою предположительно относятся мотивы этногенетических легенд. О некоторых племенах цянов известно, что среди них были кланы с тотемами яка и белой лошади. Некоторые племена восточных и юго-восточных районов Тибета считают своим предком обезьяну. Существует мифологическая версия о происхождении тибетцев (версия бытует также в Амдо) от брака горной ведьмы и обезьяны. Потомков этого брака называют шаза или шазадонмар («едоки мяса с красным лицом»). Племя нголоки ведёт своё происхождение от дикого яка. По преданию, молодой человек Че-абум приходит к озёрам Онгцхо и Дайцхо, возвращает правителю этой местности его сына, унесённого в облике змеи соколом Ола. В награду правитель, дух горы Ньембо Ицэ, даёт юноше прут с ленточками и предлагает ему в жёны одну из своих дочерей. Первая обернулась львом, вторая — змеёй, третья — диким яком, один рог которого смотрит вверх, второй — вниз. Юноша коснулся прутом яка и як превратился в красивую девушку, которая стала его женой. Её приданое — чудесная овечья шкура, если её потрясти, то появляется разный скот. Однажды Че-абум убил водяного яка, который играл с его яком, потом убил священного яка. Жена рассердилась и ушла на небо, оставив единственного сына — предка нголоков. Первое что появилось — бирюза, воплощение «жизненной силы» тибетцев. Затем разделились небо и его середина (зенит). Мир древним тибетцам представляется как утроба (рум, пространство могилы тоже рум), откуда всё берёт начало и куда всё возвращается, там есть верх и низ, небо и земля, люди и «не люди», живые и неживые. Живые обладают жизненной силой — ла (бла), которая покидает человека с его последним дыханием. Ла представляется и изображается в виде трупа. 30-го и 1-го числа каждого месяца ла находится в левой пятке мужчин и в правой — у женщин. Всё остальное время ла перемещается по телу так, чтобы к 15-му или 16-му числу каждого месяца (т. е. в полнолуние) оказаться в районе родничка. Местопребыванием ла могут быть деревья, птицы, звери, горы, озёра и т. д. Каждый человек, народ в целом в состоянии иметь одно или несколько ла. В одном из сказаний царь погибает, так как разбивается бирюза, местопребывание его ла. В тибетском эпосе о Гесере говорится, что ла у хоров (народа, с которым воевал Гесер) живёт в куске железа, белом камне, дереве, рыбе.

Мертвые делятся на цхун, живущих в могилах (предки, родственники, знакомые), и тхе, живущих в небе. Цхун называют также «божествами — хранителями дома у шаманов» или «божествами — хранителями дома». Некоторые цхун враждебно относятся к живым. Цхун состоят из двух групп: ма (моцхун, «женские предки») и па (поцхун, «мужские предки»).

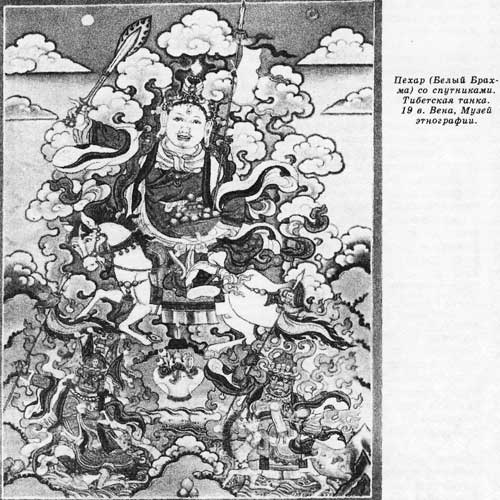

Место обитания тхе (см. Тхеуранг, Пехар) — небо. Преобладание патрилинейного родства выразилось в том, что с одним из тхеурангов (тхе, тхеу, тхеуранг — «идущий вслед за тхеу») стало связываться происхождение правящей силы. По преданию, в стране Побо от свирепой «птицы мочхацхун» (или «моцхун — царица Зенита», по другой версии) родился человек, младший из «девяти братьев тхеурангов» (тхеу-ранг-пун-гу), покрытый знаками в виде язычков (перышек?), с перепончатыми руками, очень свирепый. Все люди стали говорить, что он Шуг-па-драг («могучий и свирепый»), поэтому не годится для людей. Родители говорили, что этот младший из девяти не есть шуг-па, но люди не верили. Затем всех убили и только «рождённого тхеуранга» изгнали. Он ушёл в Бод (Тибет). Жители Тибета избрали его цэнпо («владыкой»), посадили на ти (трон), водрузили трон на нья (шеи) и понесли его. Так он стал называться Ньятицэнпо. Формант шуг входит в имя божества Дорже-шугпа, который в буддийской мифологии стал главой всех хранителей мира вместо Пехара. Его называют «владыка жизни, великий царь всех богов-защитников». Среди прочих характеристик этого божества встречаются следующие: «его пасть раскрыта, как бездонное небо; его четыре клыка — острые, как лёд ледников; между ними — язык, вращая которым он заставляет содрогаться три мира; двигая ушами, он производит свирепые устрашающие ветры, сметающие с пути всех нарушителей клятв и обетов; из его ноздрей вылетают грозовые облака, из которых он насылает громы и молнии, разрушая дома; всех нарушителей закона он прячет за ограду из камней». Дорже (ваджра) — компонент имени, как следствие включения в буддийский пантеон, вторая часть имени шугдан (обладающий шуг) с учётом приведённых характеристик указывает на явное космическое происхождение, на связь с небом и атмосферой. Это позволяет отождествить его с шугпа, которым обладают тхеуранги. Возведение ограды из камней сопоставимо с обычаем окружать могилы кругом или квадратом из камней и является дополнительным указанием на связь с тхе. При появлении первоначального бона происходит поглощение системы тхе, идентификация тхе и лха. Обладание шуг указывает на приобретение власти, на приобщение к силе предков. Процесс распада семейно-родовых отношений, выдвижение кланов определённых тотемов, приобщённых к силе предков, привело к появлению в космологических представлениях третьей, промежуточной зоны.

Место обитания тхе (см. Тхеуранг, Пехар) — небо. Преобладание патрилинейного родства выразилось в том, что с одним из тхеурангов (тхе, тхеу, тхеуранг — «идущий вслед за тхеу») стало связываться происхождение правящей силы. По преданию, в стране Побо от свирепой «птицы мочхацхун» (или «моцхун — царица Зенита», по другой версии) родился человек, младший из «девяти братьев тхеурангов» (тхеу-ранг-пун-гу), покрытый знаками в виде язычков (перышек?), с перепончатыми руками, очень свирепый. Все люди стали говорить, что он Шуг-па-драг («могучий и свирепый»), поэтому не годится для людей. Родители говорили, что этот младший из девяти не есть шуг-па, но люди не верили. Затем всех убили и только «рождённого тхеуранга» изгнали. Он ушёл в Бод (Тибет). Жители Тибета избрали его цэнпо («владыкой»), посадили на ти (трон), водрузили трон на нья (шеи) и понесли его. Так он стал называться Ньятицэнпо. Формант шуг входит в имя божества Дорже-шугпа, который в буддийской мифологии стал главой всех хранителей мира вместо Пехара. Его называют «владыка жизни, великий царь всех богов-защитников». Среди прочих характеристик этого божества встречаются следующие: «его пасть раскрыта, как бездонное небо; его четыре клыка — острые, как лёд ледников; между ними — язык, вращая которым он заставляет содрогаться три мира; двигая ушами, он производит свирепые устрашающие ветры, сметающие с пути всех нарушителей клятв и обетов; из его ноздрей вылетают грозовые облака, из которых он насылает громы и молнии, разрушая дома; всех нарушителей закона он прячет за ограду из камней». Дорже (ваджра) — компонент имени, как следствие включения в буддийский пантеон, вторая часть имени шугдан (обладающий шуг) с учётом приведённых характеристик указывает на явное космическое происхождение, на связь с небом и атмосферой. Это позволяет отождествить его с шугпа, которым обладают тхеуранги. Возведение ограды из камней сопоставимо с обычаем окружать могилы кругом или квадратом из камней и является дополнительным указанием на связь с тхе. При появлении первоначального бона происходит поглощение системы тхе, идентификация тхе и лха. Обладание шуг указывает на приобретение власти, на приобщение к силе предков. Процесс распада семейно-родовых отношений, выдвижение кланов определённых тотемов, приобщённых к силе предков, привело к появлению в космологических представлениях третьей, промежуточной зоны.Мифологические представления первоначального слоя религии бон соотносятся с правлением Ньятицэнпо, считающегося потомком лха. Согласно легендам, он обладал необычной внешностью: глаза, как у птицы, брови из бирюзы, зубы, как белая раковина, усы, как у тигра, между пальцами рук и ног перепонки, как у гуся. В описании Ньятицэнпо отразились орнито-морфные черты тотема, принадлежавшего к клану «птица», который обитал в долине нижнего Ярлунга — месте возникновения царской династии Тибета. Ньятицэнпо считается сыном (или потомком) Яблхадагдруг, который — пхацхун (мужской предок). Яблхадагдруг живёт в высоком небе лха. Когда делили мир, он получил во владение тринадцать небес лха. Ньятицэнпо спускается с неба (вершина неба в тринадцать ступеней) по верёвке му или лестнице (в девять ступеней) на гору Ярлхашампо и лха этой горы становится его покровителем. Приход Ньятицэнпо на землю вызван необходимостью «открыть двери к лха и закрыть двери могил у мёртвых», защитить мир живых от мира мёртвых. По другой версии, Ньятицэнпо приходит на землю подавить шесть видов зла (в их числе и як). Он сохраняет свои функции господина бескрайнего неба, прибывшего с неба лха, потомка лха, пролившегося на землю дождём, перед ним склоняются горы, деревья смыкают кроны, его приветствуют журавли. Сакральный характер власти подчёркивается тем, что свою способность управлять он должен доказывать в битве с яком, зооморфным воплощением горного божества Ярлхашампо (его называют также «лха владык Тибета», бод-дже-лха, см. также Рулакье).

По космогоническим представлениям тибетцев, мир обладает тройственной структурой: низ, середина, верх; небо, промежуточное пространство, земля; или же происходит расслоение — небо, его середина, его низ, земля, поверхность земли, низ земли. Небо — место обитания лха, промежуточное пространство — люди, цэны (см. Циумарпо), земля, подземный мир — лу, сабдаги. Единая вертикаль, пронизывающая все зоны,— гора (см. Лха). Могилы царей, как точки отсчёта династийной линии, преимущественно называются горами; считается, что, «касаясь неба, уподобляясь небу», они способствуют росту царской линии. В основе миропредставления лежит структура тибетского дома или палатки тибетского кочевника. В последнем случае мир — это шатёр с восемью шестами, образующими небо, которое вращается вокруг оси, воображаемой в виде ледяной горы Тисэ (Кайлас). Вершина горы проходит через центральное отверстие шатра, или неба. Сквозь это отверстие солнце, луна, звёзды получают свой свет.

По космогоническим представлениям тибетцев, мир обладает тройственной структурой: низ, середина, верх; небо, промежуточное пространство, земля; или же происходит расслоение — небо, его середина, его низ, земля, поверхность земли, низ земли. Небо — место обитания лха, промежуточное пространство — люди, цэны (см. Циумарпо), земля, подземный мир — лу, сабдаги. Единая вертикаль, пронизывающая все зоны,— гора (см. Лха). Могилы царей, как точки отсчёта династийной линии, преимущественно называются горами; считается, что, «касаясь неба, уподобляясь небу», они способствуют росту царской линии. В основе миропредставления лежит структура тибетского дома или палатки тибетского кочевника. В последнем случае мир — это шатёр с восемью шестами, образующими небо, которое вращается вокруг оси, воображаемой в виде ледяной горы Тисэ (Кайлас). Вершина горы проходит через центральное отверстие шатра, или неба. Сквозь это отверстие солнце, луна, звёзды получают свой свет. Для пригималайской и восточной зон Тибета характерно представление о вселенной в виде материка, плавающего в океане на спине огромной черепахи или рыбы, придавленной для большей устойчивости горой, осью вселенной (у лепча — это гора Канченджунга), у основания которой иногда находится змей Бегша. В Кхаме, который, по преданию находится над головой рыбы,— частые землетрясения, объясняемые тем, что рыба, устав держать землю, вертит головой. С приходом буддизма его система мироустройства с материками и горой Меру как гравитационным центром легко наложилась на систему мифологических представлений тибетцев о мироустройстве и практически поглотила их настолько, что вошла в фольклор (см. Масанг). В бонском мифе после двойственного существования возникает «лха бытия», затем его сын — Кармаюлдэ (его место обитания — середина неба, отверстие, через которое проходит мировая ось). Четыре сына «лха бытия» («четыре брата лха») отправились в качестве лха на материки буддийской вселенной. От лха, ушедшего на Дзамбулинг (Джам-будвипа), появились «13 владык гур-лха». Затем появились «Внешний лха, лха белого верха», «Средний лха белый свет», «Внутренний лха восемь гунг» (зенит); от их слюны, затянувшей небо, появилось «маленькое белое облако с одним пиком», о котором говорится, что это «первомужчина».

Для пригималайской и восточной зон Тибета характерно представление о вселенной в виде материка, плавающего в океане на спине огромной черепахи или рыбы, придавленной для большей устойчивости горой, осью вселенной (у лепча — это гора Канченджунга), у основания которой иногда находится змей Бегша. В Кхаме, который, по преданию находится над головой рыбы,— частые землетрясения, объясняемые тем, что рыба, устав держать землю, вертит головой. С приходом буддизма его система мироустройства с материками и горой Меру как гравитационным центром легко наложилась на систему мифологических представлений тибетцев о мироустройстве и практически поглотила их настолько, что вошла в фольклор (см. Масанг). В бонском мифе после двойственного существования возникает «лха бытия», затем его сын — Кармаюлдэ (его место обитания — середина неба, отверстие, через которое проходит мировая ось). Четыре сына «лха бытия» («четыре брата лха») отправились в качестве лха на материки буддийской вселенной. От лха, ушедшего на Дзамбулинг (Джам-будвипа), появились «13 владык гур-лха». Затем появились «Внешний лха, лха белого верха», «Средний лха белый свет», «Внутренний лха восемь гунг» (зенит); от их слюны, затянувшей небо, появилось «маленькое белое облако с одним пиком», о котором говорится, что это «первомужчина».Космогонические мифы в результате бонской и буддийской обработок обнаруживают сложное переплетение различных версий, указывающих на длительный процесс развития. По одним версиям, когда создавался мир, то сначала построили кучу камней на белом леднике — лацэ (символ горных божеств — лха). По другим, появлению группы «девяти богов войны» (далха) предшествовало создание мира: сначала возник белый цвет неба, потом голубой цвет земли, вслед за этим создали белую гору из ледника, наконец образовался внешний океан. В середине океана появилось девять кожаных мешков, из которых в три приёма возникли различные виды оружия, «Дедушка, сияющее облако», с шумом грома и блеском молнии. Затем появились отец «Дикий, кто насылает молнии», и мать Лумо — «Морская раковина, хранительница». Их дети — «девять богов войны, братьев и сестёр».

Вселенная, мир, человек, божества появляются из яйца. По одной из версий, из небытия возникает белый свет, породивший совершенное яйцо. «Оно было сияющим, оно было хорошим. У него не было ни рук, ни ног, ни головы, но было движение; не было крыльев, но могло летать, не было рта, но голос исходил из него, могло разговаривать». После пяти месяцев яйцо раскололось и появился человек, которого на разных языках называли по-разному. Жил он на материке посреди океана, сидел на золотом троне. Лу приносили ему жертвы. Он упорядочил вселенную, регулировал течение времени, пригласил богов защищать людей и покорять демонов. Однажды он прыгнул в океан и попал в сети рыбаков. С тех пор большие несчастья обрушились на людей. По другой версии, Емонгьелпо («царь — главное желание») — изначальное существо, без частей тела и органов чувств, но обладающее мыслью, явился прародителем первых людей на земле. Емонгьелпо разбил скорлупу «первородного яйца» и вышел в мир с женой. У них было 18 сыновей и дочерей. Один из них — предок всех людей вокруг Тибета, другой — тибетский Мон, черноголовый, предок тибетцев. (Об антропоморфном происхождении вселенной см. Лу.)

Следствием контактов тибетцев с жителями районов, находящихся к западу от Тибета, явилось проникновение иностранного влияния в мифологические представления тибетцев. Этот процесс соотносится с правлением царя Тригумцэнпо, с которым связывается оформление религии бон, возникновение института исполнителей обрядов шенов. Шены вверху должны почитать небо, внизу подавлять демонов дрэ, а в середине очищать очаг от грязи. Возможно, к этому периоду относится формирование идеи светоносности божеств, этического противопоставления добра и зла; почитание Сириуса, с которым связывается праздник воды; вторичное захоронение; почитание льва (львицы).

Существуют мифы о демонах земли, так называемых си (упырях), понятия о которых связаны с глубокими слоями народных представлений. По одной из версий, си возникли следующим образом. Существовала страна си из девяти материков, в замке из черепов появились си, небесные и земные. Затем появились мужское и женское существа. От них произошли отец си по имени «Чёрная птица неба с перебитым крылом» и мать си по имени «Крылатая крыса (сурок?) земли», от их брака возникло 13 яиц бытия, из которых вылупилось 13 классов си. Си причиняют вред мужчинам, женщинам, особенно они опасны для детей, которые ещё не родились. Живут они в земле и в местах захоронения, что указывает на тесную связь этого класса божеств с представлениями об умерших.

С бонскими божествами бал связано представление о великанах (группа девяти богинь-великанш), карликах (четыре карлика — хранители сторон света), оружии великанов. Места обитания бал — пещеры. Возможно, бал имеют отношение к сохранности подземных сокровищ: железный карлик охраняет юг, медный карлик — запад, бирюзовый — север, карлик из раковины — восток; девять богинь бал вылупились из «девяти последних яиц бытия». Девять яиц появились от пары небесных божеств, укатились в разные страны. Белое яйцо с белой скорлупой — страна лха, небо; яйцо с золотой скорлупой — страна сабдаг, земля; яйцо с железной скорлупой — страна демонов дуд; яйцо с бирюзовой скорлупой — страна лу; яйцо с хрустальной скорлупой — страна ньен; яйцо с медной скорлупой — страна син; каменное яйцо докатилось до страны духов гег, а с алмазной скорлупой — до страны чева.

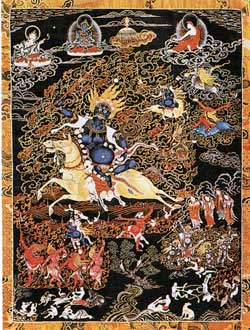

рис. Лхамо, тибетская богиня. Тибетский танка. 18 в.

По мифологическим представлениям тибетцев, ко времени смерти Тригумцэнпо относится появление Шен-раба, почитающегося как основатель религии бон. По одной версии, Щен-раб родился в Олмолунрин, стране Шаншун или Тагзиг (Иран, арабы); по второй версии, он родился на горе Ярлхашампо; по третьей — возник из утробы «Небесной матери, царицы Зенита».

По мифологическим представлениям тибетцев, ко времени смерти Тригумцэнпо относится появление Шен-раба, почитающегося как основатель религии бон. По одной версии, Щен-раб родился в Олмолунрин, стране Шаншун или Тагзиг (Иран, арабы); по второй версии, он родился на горе Ярлхашампо; по третьей — возник из утробы «Небесной матери, царицы Зенита».Шенраб в мифологических представлениях тибетцев выступает в трёх ипостасях: 1) Шенраб — эманация света, его божество-покровитель — бог-жрец «Белый свет»; 2) Шенраб из рода Шен, в котором родился мальчик с ослиными ушами, украденный злыми духами (дрэ) и пробывший с ними 12 (13) лет, странствуя по всему Тибету; в 24 года (или в 26 лет) он вернулся к людям, стал их охранять от злых духов; 3) Шенраб-мибо — будда Шакьямуни, который для того, чтобы покорить бон в Шаншуне, выступил в облике Шенраба, выполнил 12

действий бон; Шенраб отождествляется также с буддой Акшобхья.

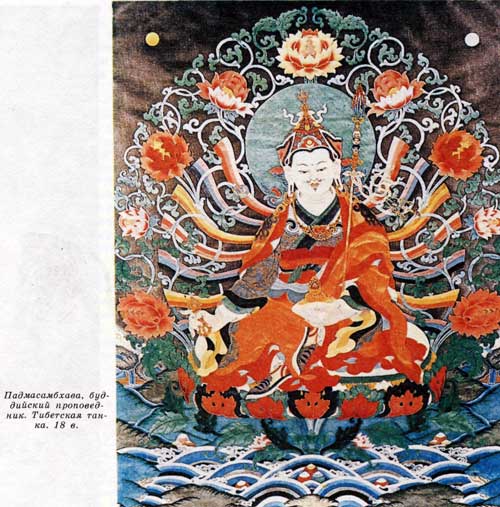

С проникновением в Тибет буддизма (7 в.) формируется т. н. обращенный бон, для которого характерны прямые заимствования из буддизма. Но в мифологии обращенного бона основные характеристики бонских божеств сохраняются: пространство и свет (тройственная структура: намкха — пространство, барнанг — промежуточный свет, небесные тела, небо, саши — земля и подземный мир) и как следствие — основной символ — птица-кьюнг, гриф, дракон. Мифологический владыка — «Царь света» (одгъел); его манифестация — божество верхнего неба — «Путеводитель пространства», его также называют Кунтузанпо («Во всём прекрасный»), он же ади-будда первой тибетской буддийской школы ньингмапа; его земная манифестация — Шенраб-мибо, аналог будды Шакьямуни, изображается в двух аспектах, спокойном и гневном, одет в голубые одежды, ведёт всех по пути Юндрун. Существует предание о том, как Шенраб-мибо с восемью учениками летал по небу на колесе; «Бог шен, белый свет» соответствует Авалокитешваре, «земля Сатриг» (Сатриг Ерсан) — богиня-мать бон, соответствует буддийской Праджня-парамите. Существуют также бонские аналоги буддийским проповедникам Падмасамбхаве (8 в.), Цзонхаве (14—15 вв., основатель школы гэлук-па); бонский дхармапала, «защитник учения» — «Бог-тигр» — (таглха) — персонаж религиозного праздника цама.

С превращением буддизма в государственную религию (при тибетском царе Сронцзангамбо, умер в 649) буддийская мифология стала главенствующей, и в систему буддийского миропредставления в Тибете были включены мотивы и сюжеты местных верований.

Тибет стал представляться в виде распростёртого тела горной ведьмы (браг сринмо). В буддийской обработке версия о происхождении тибетцев от обезьяны приобрела следующий характер: обезьяна — воплощение бодхисатвы Авалокитешвары, ведьма становится воплощением Шри-дэви (тибет. Лхамо). От их брака родилось шесть обезьян, принадлежащих шести регионам сансары: нарака (обитатели ада), прета, животные, люди, асуры, боги. Всё злое и коварное — от потомства Шри-дэви, всё светлое и благостное — от Авалокитешвары. По другой версии, тибетцы — потомки Рупати, одного из пандавов, который потерпел поражение, бежал, переодевшись женщиной, в Снежные горы (Тибет). Буддийская версия представляет Ньятицэнпо как владыку, ведущего свой род от царских родов Индии, со времён будды Шакьямуни. В Индии у царя страны Вайшали — Удаяны родился сын с чудесными признаками. Решив, что это дурные признаки, царевича положили в медный ящик и пустили вниз по реке. Ребёнка выловил крестьянин, вырастил и сказал ему о его царском рождении. Царевич скрылся в Снежных горах. Он достиг Ролцэ, «Звучащей горы», в снежной цепи Ярлхашампо, в Ярлунге. Там его встретили 12 человек, которые приносили жертву местному божеству. Они увидели царевича и спросили: «Кто ты и откуда ты?». «Я — владыка», — ответил он и указал пальцем на небо. Думая, что он сошёл с неба, они избрали его царём.

Включение в буддийский пантеон главных божеств Тибета связывается с именем буддийского проповедника Падмасамбхавы, приглашённого в 8 в. в Тибет. По тибетскому мифу, горные божества лха — Ярлхашампо, Ньянчентханлха пытались остановить Пад-масамбхаву, воплотившись в огромного белого яка, насылающего непогоду, и белую змею, вытянувшуюся и преградившую дорогу, как горная цепь. Горная богиня превратила своё тело в две качающиеся скалы и пыталась обрушиться на Падмасамб-хаву.

С приходом буддизма появилось представление об аде и его хозяине Яме (у тибетцев — Шиндже — владыка смерти), судье умерших Дхармара-дже (у тибетцев — Чойгьел, царь закона, эпитет царя Тисрондэцана). Он находится в центре, держит в руках «зеркало кармы», в котором видны поступки всех умерших. Справа и слева от него демоны, один с весами, на которых определяется мера содеянного в прошлой жизни, другой с костями, бросив которые, определяют судьбу умершего и ад, ему предназначенный. Яму сопровождает его сестра Ями со свитой из танцующих скелетов, трупов и ведьм, его спутница Лхамо (Кали), такого же ужасного вида, едет верхом на муле. Лхамо в древней тибетской мифологии — «прабабушка, царица зенита неба» (A-phyi-gnam-gyi-gun-rgyal), в её свиту входят четыре богини времён года. Яме и его спутникам противостоит Ямантака (тибет. Шинджешед, «Победитель смерти»), гневная ипостась бодхисатвы Манджушри.

рис. Лхамо, тибетская богиня. Тибетский танка. 18 в.

К двум представлениям о судьбах умерших добавляется третье — бардо. В упрощённом виде — это состояние, в котором находится в течение 49 дней после смерти ла, «жизненная сила умершего». Ла святых после смерти по пятицветной радуге уходит в небо, у простых людей монах посредством специального обряда выводит ла через родничок. Монах объясняет умирающему видения бардо: освобождение от сансары возможно в первый момент при появлении изначального света, далее появляются благостные божества (дхьяни-будды, см. в ст. Будда), затем гневные божества (свирепые ипостаси благостных божеств, см. Идам), далее дакини, божества-хранители, Яма и его свита. Путь лежит среди гнева, страсти, глупости до тех пор, пока не будут пройдены все шесть регионов сансары. Сансара имеет трёхчленную структуру: небо — место пребывания лха (богов), верх земли — люди, асуры, животные, прета, низ земли — нарака, обитатели ада. Не все умершие в состоянии проделать этот путь до конца и соответственно рождаются там, где остановились. Трудный и долгий путь подменяется рождением в Дебачане (см. Сукхаваги), местопребывании будды Амитабхи. Представление о ла в тибетском буддизме сохранило своё первоначальное значение. Существует ла великих святых (лари), пребывающих в конкретной горе. Считается, что три холма, на которых стоит Лхаса, — это лари буддийских покровителей Тибета. Холм Марпори, на котором стоит Потала, место обитания далай-ламы, — это лари бодхисатвы Авалокитешвары, чьим воплощением считается далай-лама. Холм Чагпо-ри — лари бодхисатвы Ваджрапани, холм Понгвари — лари бодхисатвы Манджушри.

К двум представлениям о судьбах умерших добавляется третье — бардо. В упрощённом виде — это состояние, в котором находится в течение 49 дней после смерти ла, «жизненная сила умершего». Ла святых после смерти по пятицветной радуге уходит в небо, у простых людей монах посредством специального обряда выводит ла через родничок. Монах объясняет умирающему видения бардо: освобождение от сансары возможно в первый момент при появлении изначального света, далее появляются благостные божества (дхьяни-будды, см. в ст. Будда), затем гневные божества (свирепые ипостаси благостных божеств, см. Идам), далее дакини, божества-хранители, Яма и его свита. Путь лежит среди гнева, страсти, глупости до тех пор, пока не будут пройдены все шесть регионов сансары. Сансара имеет трёхчленную структуру: небо — место пребывания лха (богов), верх земли — люди, асуры, животные, прета, низ земли — нарака, обитатели ада. Не все умершие в состоянии проделать этот путь до конца и соответственно рождаются там, где остановились. Трудный и долгий путь подменяется рождением в Дебачане (см. Сукхаваги), местопребывании будды Амитабхи. Представление о ла в тибетском буддизме сохранило своё первоначальное значение. Существует ла великих святых (лари), пребывающих в конкретной горе. Считается, что три холма, на которых стоит Лхаса, — это лари буддийских покровителей Тибета. Холм Марпори, на котором стоит Потала, место обитания далай-ламы, — это лари бодхисатвы Авалокитешвары, чьим воплощением считается далай-лама. Холм Чагпо-ри — лари бодхисатвы Ваджрапани, холм Понгвари — лари бодхисатвы Манджушри.Лит.: Жуковская Н. Л., Ламаизм и ранние формы религии, М., 1976; Кычанов Е. И., Савицкий Л. С, Люди и боги Страны снегов, М., 1976; Evans-Wentz W. Y. (ed.), The Tibetan book of the dead, 3 ed., L., 1957; Г г a n k e A. H. (ed.), Gzer Myig. A hook of the Tibetan Bonpos, «Asia Major», 1924—30, v. 1—3, 6; Getty A., The gods of northern Buddhism, 2 ed„ Oxf., 1928; Govinda A., Foundations of Tibetan mysticism, according to the esoteric teachings of the Great Mantra «Om mani padme hum», L., 1959; Grunwedel A., Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei, Lpz., 1900; Guenther H. V., Tibetan buddhism without mystification, Leiden, 1966; Hackin J., The mythology of lamaism, в кн.: Asiatic mythology, L., [19631. P- 148—86; Hoffmann H., The religions of Tibet, L., 1961; Lalou M., Les religions du Tibet, P., 1957; Lessing F., Yung-Ho-Kung. An iconography of the lamaist cathedral in Peking. With notes on lamaist mythology and cult, v. 1, Stockh., 1942; Ne besky-W о j ko-witz R. de. Where the gods are mountains, L., 1956; Rockhill W. W., Tibet, a geographical, ethnographical and historical sketch, derived from Chinese sources, Peking, 1939; Roerich G. N., The blue annals, v. 1 — 2, Calcutta, 1949 — 1953; Snell grove D. L., Buddhist Himalaya, Oxf., 1957; Snellgrove D. L., (ed.), The Nine Ways of bon, L., 1967; Stein R. A., L'epopee tibetaine de Cesar dans sa version Lamaique de Ling, P., 1956; его же, Recherches sur l'epopee et le Barde au Tibet, P. 1959; его же, Tibetan civilization, Stanford, 1972; Thomas F. W., Ancient Folk-literature from North-Eastern Tibet, В., 1957; его же, Tibetan literary texts and documents concerning Chinese Turkestan, pt 1 — 4, L., 1935 — 63; T о u s s a i n t G. C. (tr.), Le diet de Padma (padma thang yig), P., 1933; Tucci G., Indo-Tibetica, v. 1 — 4 (pt 1—3), Rome, 1932 — 41; его же, Tibetan painted scrolls, v. 1—2, Roma, 1949; его же, The tombs of the Tibetan kings, Roma, 1950; Waddell L. A., The Buddhism of Tibet or Lamaism, 2 ed., Camb., 1934. E. Д. Огнева.