МАЛАЙСКОГО АРХИПЕЛАГА НАРОДОВ МИФОЛОГИИ

МАЛАЙСКОГО АРХИПЕЛАГА НАРОДОВ МИФОЛОГИИ, мифологические системы многочисленных народов, населяющих Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Бруней и Тимор. Наиболее важные самостоятельные мифологические регионы составляют мифологии народов Восточной Индонезии, Западной Индонезии и Малайзии, Филиппин.

МАЛАЙСКОГО АРХИПЕЛАГА НАРОДОВ МИФОЛОГИИ, мифологические системы многочисленных народов, населяющих Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Бруней и Тимор. Наиболее важные самостоятельные мифологические регионы составляют мифологии народов Восточной Индонезии, Западной Индонезии и Малайзии, Филиппин.Мифология народов Восточной Индонезии (то есть народов, населяющих Малые Зондские острова, к востоку от Сумбавы, и Молуккские острова). Включает несколько самостоятельных мифологических систем, в том числе нгада (остров Флорес), солорцев (Солорский архипелаг), летийцев (Юго-Западные острова), манусела (центральная часть острова Серам), вемале (западная часть острова Серам) и других народов.

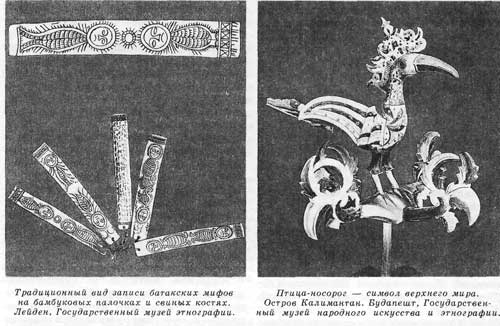

Основным источником изучения являются записи мифов, выполненные в начале и середине 20 в. главным образом европейскими исследователями (немецкие учёные А. йенсен, X. Ниггемайер, голландский учёный X. Гёртьенс и др.).

Основным источником изучения являются записи мифов, выполненные в начале и середине 20 в. главным образом европейскими исследователями (немецкие учёные А. йенсен, X. Ниггемайер, голландский учёный X. Гёртьенс и др.).  Мифология обладает рядом общих признаков, что позволяет рассматривать её в качестве единого целого. Она сложилась на базе религиозных и мифологических представлений раннего земледельческого населения, говорившего, очевидно, на языках аустронезийской семьи, проникших в Восточную Индонезию примерно во 2-м тыс. до н. э. Сохранившиеся в пределах региона неауст-ронезийские народы (на Северной Хальмахере, Восточном Тиморе, островах Алор и Пантар) испытали значительное аустронезийское влияние, в частности в области мифологии и числовой символики. Обнаруживается несомненное сходство с мифологическими представлениями папуасов (см. Папуасская мифология) и меланезийцев (ср. мифологему Хаинувеле), которое объясняется скорее сильным доаустронезийским субстратом, нежели более поздними заимствованиями из Новой Гвинеи.

Мифология обладает рядом общих признаков, что позволяет рассматривать её в качестве единого целого. Она сложилась на базе религиозных и мифологических представлений раннего земледельческого населения, говорившего, очевидно, на языках аустронезийской семьи, проникших в Восточную Индонезию примерно во 2-м тыс. до н. э. Сохранившиеся в пределах региона неауст-ронезийские народы (на Северной Хальмахере, Восточном Тиморе, островах Алор и Пантар) испытали значительное аустронезийское влияние, в частности в области мифологии и числовой символики. Обнаруживается несомненное сходство с мифологическими представлениями папуасов (см. Папуасская мифология) и меланезийцев (ср. мифологему Хаинувеле), которое объясняется скорее сильным доаустронезийским субстратом, нежели более поздними заимствованиями из Новой Гвинеи.  Наиболее отчётливо основные особенности мифологии народов Восточной Индонезии проявляются в космогонических мифах и в мифах, объясняющих существующий миропорядок. В космогонических мифах творение мира, большей частью — человека, мыслится как результат сакрального брака между небом или солнцем (мужское начало) и землёй (женское начало). В исходном состоянии небо лежало в соитии на земле, пока земля не рождала элементы живой природы, нередко и первую человеческую пару. В дальнейшем люди или деревья, которым становилось тесно между небом и землёй, поднимают небо, благодаря этому достигается внешняя форма существующего мира, который представляется двухслойным. Мотив сакрального брака в космогонии встречается, по крайней мере, в трёх вариантах: небо — земля (большая часть Восточной Индонезии), солнце — земля (Юго-Западные острова), солнце — луна (острова Кай и Танимбар). Важное место в космогонии занимают древо мировое — нуну (обычно разновидность фикуса, ем. Нунусаку) или мировая гора.

Наиболее отчётливо основные особенности мифологии народов Восточной Индонезии проявляются в космогонических мифах и в мифах, объясняющих существующий миропорядок. В космогонических мифах творение мира, большей частью — человека, мыслится как результат сакрального брака между небом или солнцем (мужское начало) и землёй (женское начало). В исходном состоянии небо лежало в соитии на земле, пока земля не рождала элементы живой природы, нередко и первую человеческую пару. В дальнейшем люди или деревья, которым становилось тесно между небом и землёй, поднимают небо, благодаря этому достигается внешняя форма существующего мира, который представляется двухслойным. Мотив сакрального брака в космогонии встречается, по крайней мере, в трёх вариантах: небо — земля (большая часть Восточной Индонезии), солнце — земля (Юго-Западные острова), солнце — луна (острова Кай и Танимбар). Важное место в космогонии занимают древо мировое — нуну (обычно разновидность фикуса, ем. Нунусаку) или мировая гора.Средневековыми влияниями из ин-дуизированной западной части Малайского архипелага можно объяснить и появление в мифологии ряда народов Восточной Индонезии (манусела, буруанцы) верховного божества, демиурга, своей волей создавшего всё сущее. Такое божество носит обычно имя, явно возникшее под мусульманским влиянием (см. Алахатала), и обладает атрибутами, сближающими его с некоторыми индуистскими божествами. Буруанское верховное божество Опо Геба Снулат, или Опо Ла-хатала, судит души умерших по книге, даёт своим поклонникам писаные заповеди.

Пантеон отдельных мифологий Восточной Индонезии обычно состоит из образов солнечного (небесного, лунного) и земного божеств, подчинённых им более мелких астральных божеств, иногда верховного божества-демиурга, культурных героев или перволюдей, и большого количества демонов и добрых духов, населяющих обычно море, горы и лесные дебри (халита у вемале, эябат у буруанцев и др.).

Лит.: Членов М. А., Числовая символика и тайные союзы на Молуккских островах, в кн.: Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии, М., 1973; Geurtjens H., Keieesche legenden, «Verhandelingen van het Koninklijk bataviaasch Genootschap...», 1924, del. 65; Jensen A. E., Niggemeyer H., Hainuwele Fr, M., 1939; их же. Das religiose Weltbild einer friihen Kultur, 2 Aufl., Stuttg., 1949; Roder J., Alahatala, Bamberg, [1948]; Schmidt W., Grundlinien einer Vergleichung der Religionen und Mythologien der austronesi-schen Vdlker, W„ 1910.

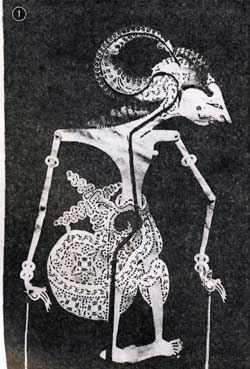

Мифология народов Западной Индонезии и Малайзии. Большая часть народов региона (малайцев, яванцев и др.) утратила самобытную мифологию, восприняв мировые религии: индуизм и буддизм в 1-м тыс. н. э., затем в 14—15 вв. ислам и ещё позднее, в 19— 20 вв., — христианство. Мифологические персонажи сохранились либо в виде сказочных образов, либо в сильно искажённом виде в отдельных индуистских и буддийских мифологических сюжетах. Племенные верования и мифологии сохранились или сохранялись до недавнего времени у ба-таков северной Суматры; ниасцев, ментавайцев и энгано, населяющих острова вдоль западного побережья Суматры; у обитателей внутренней части Калимантана — даяков; у торад-жей центрального Сулавеси, а также у некоторых мелких групп на различных островах. Хорошо известны мифологические представления минахасов северного Сулавеси, исповедующих ныне христианство. Древние мифы бу-гийцев южного Сулавеси, исповедующих ислам, сохранились благодаря тому, что вошли в обширный цикл эпической поэмы «Ла Галиго», зафиксированной письменно в 17 —18 вв.

Источником изучения большинства мифологий являются записи мифов, сделанные в кон. 19—20 вв. различными европейскими (в большинстве голландскими и немецкими), а в последние десятилетия также индонезийскими и малайзийскими исследователями.

Одна из общих для мифологии региона черт — представление об архитектонике космоса. Мироздание мыслится трёхслойным, состоящим из верхнего, уранического мира, срединного, земли, и нижнего, хтонического мира. При этом изначальными являются только верхний и нижний миры, а срединный возникает вследствие космогонической деятельности ура-нических и хтонических божеств. Верхний мир, в свою очередь, часто подразделяется на 7 или 9 слоев, небес. Нижний мир имеет ярко выраженный водный характер. Обычно это первичный безбрежный океан, в котором плавает созданная ураническими божествами земля. Каждый из вертикальных миров делится по горизонтали на части, ориентированные или по основной реке, текущей вдоль этого мира (ср. Басухун Вулоу Сарамэй Рабиа), или по принятой в Индонезии системе плоскостной ориентации «суша — море».

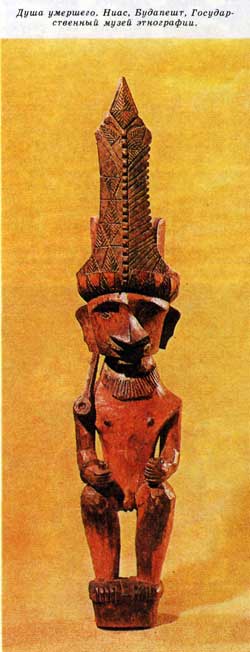

Одна из общих для мифологии региона черт — представление об архитектонике космоса. Мироздание мыслится трёхслойным, состоящим из верхнего, уранического мира, срединного, земли, и нижнего, хтонического мира. При этом изначальными являются только верхний и нижний миры, а срединный возникает вследствие космогонической деятельности ура-нических и хтонических божеств. Верхний мир, в свою очередь, часто подразделяется на 7 или 9 слоев, небес. Нижний мир имеет ярко выраженный водный характер. Обычно это первичный безбрежный океан, в котором плавает созданная ураническими божествами земля. Каждый из вертикальных миров делится по горизонтали на части, ориентированные или по основной реке, текущей вдоль этого мира (ср. Басухун Вулоу Сарамэй Рабиа), или по принятой в Индонезии системе плоскостной ориентации «суша — море».Пантеон привязан к структуре мироздания. Уранический мир — царство мужского начала. Во главе его стоит верховный бог, демиург, обычно символически выступающий в облике птицы-носорога (см. Махатала, Мула Джади, Ловаланги, Топалланрове). Верховный бог — главное действующее лицо космогонии. Кроме него уранический мир населён различными божествами, играющими подчинённую роль в космогонии, но более, чем верховный бог, связанными с жизнью людей. Чаще всего они представляют собой персонификацию отдельных аспектов демиурга. Иногда они выступают в роли культурных героев и пер-вопредков и следят за соблюдением адата людьми [см. Батара Гуру (1), Мангалабулан, Раджи, Санген, Сангианг, Сорипада]. В некоторых мифологиях уранические божества порождают героев, совершающих на земле воинские подвиги и основывающих будущие государства людей (Саверигадинг, Тэмпон Тэлон). Хтонический мир — воплощение женского начала. Во главе его стоит рогатая змееобразная богиня — антагонист демиурга, несущая на рогах и на спине срединный мир, плавающий в мировом океане (ср.

Ндара, Пане на. Бо-лон, Латуре Дане). Своими движениями она вызывает землетрясения и бури. В число подчинённых ей божеств, которых намного меньше, чем уранических, входят иногда божества — покровители земледелия (см. Бараспати ни Тано), божества плодородия и териоморфные жители нижнего мира: крокодилы, змеи и ящерицы. Первой основной темой космогонических мифов является мифологема «сакрального спора», согласно которой творение мыслится как результат спора, противоречия или борьбы между ураническими и хтоническими божествами. Первые обычно принимают облик птицы, чаще всего птицы-носорога, вторые — облик змеи. Оба эти антагонистические начала находят образное выражение в виде мирового древа, объединяющего верхний и нижний миры. В ряде таких мифов мировое древо уничтожается в процессе борьбы и из отдельных его частей возникают земля, элементы ландшафта и культурные блага. Появление людей обычно тоже связано с мировым древом. Творцами срединного мира, т. е. земли, выступают обычно уранические божества, но и хтонические, как правило, принимают участие в этом акте (см. Гурурисэл-лэнг). Существенную роль в этой мифологеме играют также трикстеры (как правило, женского пола), связанные обычно с верхним миром, но обладающие рядом качеств, указывающих на их причастность также и к хтоническому началу. Часто именно они наносят главный удар по хтоническому божеству, формируют землю из материала, спущенного из верхнего мира, и первыми поселяются на ней (см. Сидеак Паруджар). Иногда эти трикстеры занимают центральное место в пантеоне, воплощая в себе, подобно мировому древу, единство всего мироздания (см. Силеве Нацарата).

Ндара, Пане на. Бо-лон, Латуре Дане). Своими движениями она вызывает землетрясения и бури. В число подчинённых ей божеств, которых намного меньше, чем уранических, входят иногда божества — покровители земледелия (см. Бараспати ни Тано), божества плодородия и териоморфные жители нижнего мира: крокодилы, змеи и ящерицы. Первой основной темой космогонических мифов является мифологема «сакрального спора», согласно которой творение мыслится как результат спора, противоречия или борьбы между ураническими и хтоническими божествами. Первые обычно принимают облик птицы, чаще всего птицы-носорога, вторые — облик змеи. Оба эти антагонистические начала находят образное выражение в виде мирового древа, объединяющего верхний и нижний миры. В ряде таких мифов мировое древо уничтожается в процессе борьбы и из отдельных его частей возникают земля, элементы ландшафта и культурные блага. Появление людей обычно тоже связано с мировым древом. Творцами срединного мира, т. е. земли, выступают обычно уранические божества, но и хтонические, как правило, принимают участие в этом акте (см. Гурурисэл-лэнг). Существенную роль в этой мифологеме играют также трикстеры (как правило, женского пола), связанные обычно с верхним миром, но обладающие рядом качеств, указывающих на их причастность также и к хтоническому началу. Часто именно они наносят главный удар по хтоническому божеству, формируют землю из материала, спущенного из верхнего мира, и первыми поселяются на ней (см. Сидеак Паруджар). Иногда эти трикстеры занимают центральное место в пантеоне, воплощая в себе, подобно мировому древу, единство всего мироздания (см. Силеве Нацарата). Вторая космогоническая тема представлена мифологемой Лумимуут. Для неё характерен образ богини, самозарождающейся из камня. Она оплодотворяется ветром и затем вступает в кровосмесительный брак с огнём, тем самым становясь первопредком. Эта тема зафиксирована на Минаха-се, на Западном Флоресе (см. Тэзэ) и у некоторых северодаякских племён Калимантана. Отдельные же элементы этой мифологемы встречаются почти во всех космогониях региона. Этот фактор наряду с географическим распространением темы позволяет предполагать её более раннее появление на Малайском архипелаге по сравнению с «сакральным спором».

Вторая космогоническая тема представлена мифологемой Лумимуут. Для неё характерен образ богини, самозарождающейся из камня. Она оплодотворяется ветром и затем вступает в кровосмесительный брак с огнём, тем самым становясь первопредком. Эта тема зафиксирована на Минаха-се, на Западном Флоресе (см. Тэзэ) и у некоторых северодаякских племён Калимантана. Отдельные же элементы этой мифологемы встречаются почти во всех космогониях региона. Этот фактор наряду с географическим распространением темы позволяет предполагать её более раннее появление на Малайском архипелаге по сравнению с «сакральным спором».Особое место занимает космогоническая мифология кенья и бахау (см. Амей Авинг, Тамей Тингей), в которой центральным моментом является не противоречие между верхним и нижним мирами и не брак между ними, а повторяющаяся цепь оплодотворений и сексуальных связей земли, мирового древа, отдельных мифологических персонажей, в результате которых и возникает существующий миропорядок.

рис.1,2,3 1. Арджуна. Кукла для теневого театра «ваянг». Будапешт, Государственный музей этнографии. 2. Король нагое. Деталь из дворца воды в Суньяраге. Остров Ява. Рисунок пером художника Мае Субокастово. 3. Шива — Махадева. Бронза. Остров Ява. Лейден, Государственный музей этнографии.

Лит.: Остров красавицы Си Мелю. Мифы, легенды и сказки острова Сималур, [пер. с нем.], М., 1964; Ревуненкова Е. В., «Корабль мёртвых» у батаков Суматры, в кн.: Культура народов Австралии и Океании, Л., 1974; её же. Магические жезлы батаков Суматры, в кн.: Культура народов зарубежной Азии, Л., 1973; Matthes В. F., Boeginesche chrestomathie, dl. 1—3, [Amst.], 1864 — 72; Scharer H., Die Gottesidee der Ngadju Dajak in Sud-Borneo, Leiden, 1946; Tobing P. O. L., The structure of the Toba-Batak belief in the high god, Amst., 1956; Suzuki P., The religious system and culture of Nias Indonesia, s-Gravenhage, [1959]; Stohr W., Zoetmulder P., Die Religionen Indonesiens, Stuttg. — [u. a.], 1965; Tauchmann K., Die Religion der Minahasa — Stamme (Nordost—Celebes/Sula-wesi), [Koln], 1968.

Мифология народов Филиппин сложилась на базе племенных религий различных филиппинских народов. Самобытные мифологии сохранились только у т. н. горных народов северо-западной части острова Лусон и центральной части острова Минданао, а также у автохтонов архипелага, негритосов-аэта, живущих небольшими группами почти на всех островах. Выделяются самостоятельные мифологические системы, среди которых мифологии ифугао,бонтоков, канканаи на Лусоне, мано-бо, багобо, букиднонов на Минданао. Все они возникли, очевидно, в процессе заселения Филиппин аустро-незийскими народами. Впоследствии мифологемы региона подвергались незначительному индуистскому и буддийскому влиянию. Малочисленные источники представляют собой, как правило, записи мифов и легенд, сделанные европейцами и американцами в 20 в.

В лусонских мифах мироздание являет собой объёмное строение, в центре которого расположена земля (пугао). В горизонтальной плоскости протекает мировая река, вверх по её течению находится мир «даийа», связанный с верхним миром (кабуниан), расположенным на небе, а вниз по течению лежит мир «лагод», связанный с нижним миром (далум). Название «далум» можно рассматривать как производное протоаустронезийского *danum («вода»), и в этом случае он, подобно батакскому, бугийскому и даякскому нижним мирам, оказывается миром водяным или подводным. Горизонтальные миры обычно не включаются у других народов Малайского архипелага в систему мироздания, но в их названиях у ифугао отражены две страны света, по которым ориентируются почти все малайские народы: внутренние районы суши и море. Пятичленная конструкция мироздания известна всем горным народам Лусона, но соотнесённость горизонтальных и вертикальных миров может быть различной. Архитектоника космоса на Минданао отлична; например, у багобо существует представление о девятислойном небе.

Пантеон очень обширен. Ифугао, у которых существует тенденция к обожествлению всего сущего, известны в специальной литературе как «суперполитеисты». Несмотря на это, иерархия внутри пантеона не усматривается, отсутствует и строгая привязанность определённого типа божеств к определённым мирам. Тем не менее выделяется группа сверхъестественных существ наиболее абстрактных, т. е. наименее связанных с конкретными функциями (см. Матунгулан). Образ верховного божества, или демиурга, отсутствует или проявляется в крайне слабой форме. Возможно, этим объясняется неразвитость космогонических, антропогонических и этногонических сюжетов. В то же время филиппинские народы знают миф о потопе, почти неизвестный в Индонезии. Бытует также характерное для Восточной Индонезии представление о том, что изначально небо лежало на земле.

Филиппины можно рассматривать в качестве отдельной области в рамках мифологического комплекса Малайского архипелага. До европейского проникновения эта область охватывала все народы Филиппин, включая и ныне исповедующие христианство и утратившие в силу этого самобытную мифологию (тагальцы, висайя, илоко и др.).

Лит.: Барт он Р. Ф-, Использование мифов как магии у горных племен Филиппин, «Советская этнография», 1935, № 3; его же, Верховное боясество у племени аэта на Филиппинах, «Антирелигиозник», 1933, № 5; Сказки и мифы народов Филиппин, М., 1975; Barton R. F., The religion of the Ifugaos, [Menasha], 1946; Gar van J. M., The Manobos of Mindanao, [Wash., 1931]; Vanoverbergh M., Isneg Tales, «Folklore Studies», 1955, v. 14. M. А. Членов.